Photo: Christopher Parsons for Top Dawg Entertainment

NME Japanでは今年のフジロックフェスティバルでベスト・アクトの1〜20位を選んでみました。とはいっても、あれだけ多くのアーティストが出演するフジロックです。すべてのアーティストを観ることはできません。なので、あくまで独断で、編集部で観たいと思ったアーティストのなかから、議論を重ねて、このランキングを作成してみました。みなさんのベスト・アクトとぜひ較べてみてください。

20位 ジョニー・マー(7/28 GREEN STAGE)

白地に花柄という華やかなシャツ姿で颯爽とグリーン・ステージに登場する。この時点でジョニー・マーの風格を感じずにいられない。しかし、それはロックスター、というのとは少し違う。その佇まいとはロック・ギタリストのそれなのだ。前月にリリースした『コール・ザ・コメット』からの新曲“The Tracers”からスタートしたのだが、最新の曲をやっても、かつての曲をやっても、そのギタリストとしての佇まいがブレることはない。UKのギタリストにはこうした佇まいの系譜というものがあって、例えば、ノエル・ギャラガーのライヴを見ていても、そうしたものを感じる。ザ・スミスの名曲中の名曲“How Soon Is Now”が投下され、これでで締め括られるかと思いきや、最後には“There Is a Light That Never Goes Out”が! 今年のランキングをスタートさせるのにもってこいのアーティストだろう。

19位 ベン・ハワード(7/29 FIELD OF HEAVEN)

ブリット・アウォーズの新人賞受賞を含め、母国イギリスでは既に高い評価を得ているベン・ハワードの初来日となるパフォーマンスを観ようと、雨上がりのフィールド・オブ・ヘヴンには少なくない数のオーディエンスが集まっている。予定より少し遅れることになったが、バンドメンバーと共にベン・ハワードが姿を現すと、新作からの“Towing The Line”でステージは始まった。ストリングス隊を初めとする腕利きのバンドをバックに、新作を中心としたセットで待ちわびたオーディエンスたちを静謐な桃源郷へと誘っていく。まるで箱庭のように緻密にバンドと共に組み上げられたアンサンブルがフィールド・オブ・ヘヴンに広がっていく様は気持ちよくてしょうがない。途中、これまで日本に来られなかったことをベンが後悔する一幕があったけれど、彼は空白期間を埋めて余りあるステージを披露してくれた。

18位 ザ・フィーヴァー333(7/29 WHITE STAGE)

最終日のために温存していたエネルギーを午前中から奪いにきたのは、ジェイソン・アーロン・バトラー率いるザ・フィーヴァー333による強烈なロック・サウンドだった。YouTubeでは決して体験できない現場ならではのパフォーマンスを見せるそのステージに圧倒されていると、フロントマンのジェイソンが服を脱いでパンツ一丁になり、最後までそのままでパフォーマンスは続いていく。それに呼応するようにオーディエンスのヴォルテージも上がっていく一方で、ハイライトとなった、ステージ横にあるトラックによじ登ってのパフォーマンスも相まって、絶対にライヴを外さないバンドであるということを証明してみせた。途中で大雨が降り出してもキッズたちが首を大きく揺らすことを止めることはなく、終演後も喝采がなかなか鳴り止まない。来年3月に決まった単独公演もぜひ多くの人に訪れてほしい。

17位 ダーティー・プロジェクターズ(7/29 RED MARQUEE)

Photo: Tsuyoshi Ikegami

“I Found It In U”、“Break-Thru”、“What Is The Time”と、わずか2週間前にリリースされたばかりの最新作『ランプ・リット・プローズ』の楽曲からダーティー・プロジェクターズによる2010年以来となるフジロックでのパフォーマンスはスタートした。フロントマンのデイヴ・ロングストレスと元メンバーのアンバー・コッフマンとの破局を境に、前回のラインナップとは総入れ替えと言っても差し支えないほどにラインナップが変わっているダーティー・プロジェクターズだが、冒頭から披露される最新作の3連発からは、布陣を新たにした彼らの覚悟がひしひしと伝わってくる。続けて披露された“Cannibal Orca”にはもちろん高い歓声が上がるのだが、昔の楽曲も今の地平で奏でられていたのが印象的だった。最後も最新作の“Right Now”で締め括られることになった今回のパフォーマンスは、新生ダーティー・プロジェクターズを宣言するのに十分なものだった。

16位 イヤーズ&イヤーズ(7/27 GREEN STAGE)

「マジカルな瞬間をありがとう!」と言って“Magical Moment”と題した曲を即興で披露してくれる少年のようなオリーの笑顔に、こちらも思わず笑顔になる。最新作の“Sanctify”からスタートしたこの日のステージで驚かされたのは、何もかもをポップにしてしまう、まさに魔法のようなイヤーズ&イヤーズの試合巧者ぶりである。デビュー作に収録されたアンセム“Desire”が早くも中盤で披露されるのだが、すべての楽曲がアンセムと化していたこの日のステージにおいては何ら問題がない。「このギグを終わらせたくないな!」とオリーは非常に楽しそうに語っていたが、オーディエンスの誰もが同じことを思っていたに違いない。最後に代表曲である“King”で幕が下ろされるまで、そのポップネスのもたらす多幸感に浸り続けていた。

15位 レッツ・イート・グランマ(7/27 RED MARQUEE)

ステージ前方にシンセが2台置いてあるだけで、あとは後ろにドラムキットがあるのみ。非常にシンプルなステージ構成だが、あんなにもカラフルなエンタテインメントが待ち受けているとは思わなかった。序盤で披露されたロサ・ウォルトンとジェニー・ホリングワースによるダンスが象徴的だったけれど、それは高校生が教室で遊んでいるような、ある種他愛もないものとも言えるのだけれど、そこにはインディペンデントな意志が貫かれていて、レッツ・イート・グランマならではの、レッツ・イート・グランマにしかできないパフォーマンスとなるのだ。途中、ギターやサックスも登場したが、サポート・メンバーが入るわけでもなく、すべては自分たちで演奏し、彼女たち2人の世界として展開されていく。今年リリースの最新作『アイム・オール・イヤーズ』が大きな評価を獲得している彼女たちだが、その実力を正面から証明するようなステージだった。

14位 ケイシー・マスグレイヴス(7/29 WHITE STAGE)

直前になって雨が降り始めたのが少し残念だったけれど、透明のカッパを羽織ったケイシー・マスグレイヴスが登場して最新作の“Velvet Elvis”からステージをスタートさせると、彼女の透き通った歌声に悪天候などまったく気にならなくなってしまった。グラミー賞の新人賞にノミネートされた経歴が裏付けるようにカントリー・アーティストとしての素養は申し分ないわけだが、ピックを咥えて「ニッポンダイスキ」と日本への愛を表現する愛らしいキャラクターが加わると、ステージは彼女の色に染まっていく。ポップと本物が当然のように同居する、それを体現してくれるのが彼女のライヴだ。降っていた雨も途中で上がり、ラストの“High Horse”で舞妓ダンサーと共にパフォーマンスを披露してくれる頃には、ホワイトステージにケイシー・マスグレイヴスの歌声と同じくらい晴れやかな青空が広がっていた。

13位 ボブ・ディラン(7/29 GREEN STAGE)

開演5分前にバンドメンバーが登場し、音を合わせるなか、続いてボブ・ディランがピアノにつく。この日のボブ・ディランはピアノに座っての演奏に終始し、ハーモニカを数曲で弾いた時以外はギターを持つこともステージの中央で歌うこともなく、ピアノの鍵盤に向き合ってパフォーマンスを行っていく。あのボブ・ディランがフジロックフェスティバルに出演すること自体が一つの歴史的な出来事であり、曲間はもちろん、ピアノの椅子から立ち上がる度に、バンドとの巧みなセッションが奏でられる度に、観客からは拍手と歓声で迎えられる。一挙手一投足に歓声が上がるとはまさにこのことだ。例の如くライヴ独自のアレンジで幅広い自身のカタログから楽曲が披露され、“When I Paint My Masterpiece”というレアな楽曲も披露されたが、最後はフェスティバルに集まった観客を祝福するように“Blowin’ in the Wind”で締め括られた。歌声以外は声を発さなかったボブ・ディランだが、最後にバンドメンバーと共に一列に並んでこちらに満足げな表情を向けてくれた。あの表情こそが、すべてを物語っていたのかもしれない。

12位 サーペントウィズフィート(7/29 RED MARQUEE)

観客の数が多かったとは言い難いものの、集まったオーディエンスの恍惚とした表情からは、彼らがサーペントウィズフィートことジョサイア・ワイズの歌声に間違いなく魅了されていたことが窺い知れた。上下迷彩柄に身を包んだサーペントウィズフィートは、他にはキーボードが置かれたのみというミニマルなステージを、ゴスペルなどのこれまでのキャリアに裏付けられた確かなヴォーカルをもって歌声だけでステージを掌握してみせる。その歌声は、儚くも心の奥にまで届くような力強さも持ち合わせており、エクスペリメンタルなサウンドにもピアノでの弾き語りにも埋もれることなく、まさに迷彩柄のように聴く者の心と一体化していく。この声に形容などつけたくない、そんな思いが頭をよぎる。曲を重ねるごとに大きくなっていく歓声もすごかったが、その才能の大きさを感じるステージだった。

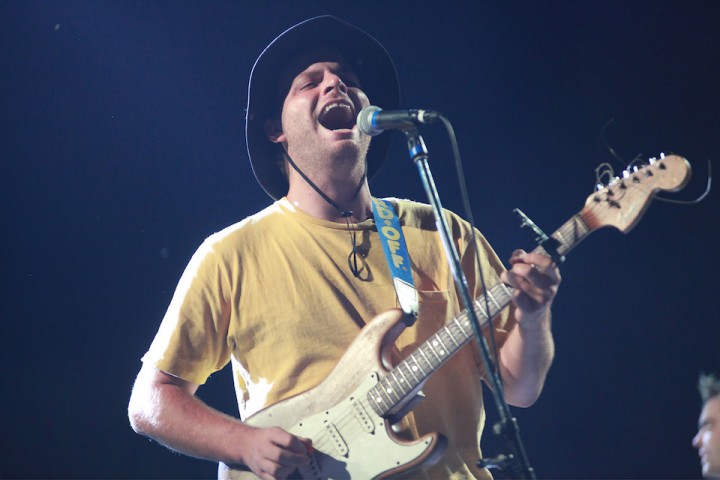

11位 マック・デマルコ(7/27 RED MARQUEE)

Photo: Tsuyoshi Ikegami

すっかり辺りが暗くなった夜のレッドマーキーに、映画『スター・ウォーズ』のテーマが大音量で鳴り響く。マック・デマルコの登場である。本当にこの人にはこういうチャーミングなユーモアがよく似合う。最新作の“On the Level”からパフォーマンスをスタートさせると、伸びやかな彼の音楽とキャラクターにオーディエンスは早くも心を掴まれてしまう。何の注釈も飾りも見栄もつけずに、そのままの自身を体現する音楽として、彼はギター・ミュージックを奏でていく。そんな音楽がどれだけ貴重であるかは言うまでもない。バックスクリーンに投影されたゲーム『MOTHER』シリーズや『北斗の拳』へのオマージュ、“上を向いて歩こう”のカヴァー(なんとポスト・マローンもエッグシェイカーで参加)など、日本人にも馴染み深いステージを観せてくれたマック・デマルコ。観る度に何度でも観たいと思わせてくれる、そんなライヴをやってくれる人だ。

Copyright © 2024 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.