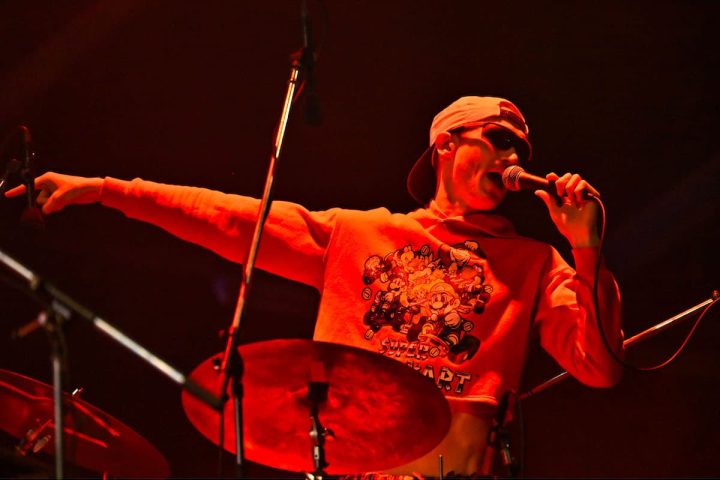

15位 ルイス・コール(7/29 WHITE STAGE)

Photo: Masanori Naruse

ルイス・コールの音楽を聴いていて感心させられるのは、AIによって生成された音源によって音楽が激変するのではないかなんて言われている時代に、自分の肉体を使って完全に独自の型を生み出したことだ。今回のフジロックでもその型が炸裂することになった。自分でPCをセッティングしてみせたり、ホーン隊やコーラス隊の衣装がスケルトンだったり、小型サラブレッドが唐突に登場したりと、相変わらずの御愛嬌も見せてくれたが、やっぱりルイス・コールの醍醐味はあのグリッド感のあるビートだろう。数多のダンス・アクトが素晴らしいステージを披露してきたホワイト・ステージが主役のリズムによって熱狂に包まれる。ただ、最新作『クオリティ・オーヴァー・オピニオン』にも感じていたのだけれど、その先が見てみたいと思ってしまった自分もいた。でも、急遽アンコールを追加してやってみせる姿までルイス・コールはあくまでルイス・コールだった。

14位 コリー・ヘンリー(7/28 FIELD OF HEAVEN)

今年のフィールド・オブ・ヘヴンで個人的に最も刺さったのはこのアクトだった。元スナーキー・パピーという肩書きはもちろんのこととして、クインシー・ジョーンズにもドクター・ドレーとも交わってきた才能であり、叩き上げのスキルのすごさは音源だったり映像だったりからも充分に感じることができる。けれど、ライヴを観て痛感させられたのは、月並みな表現であることは承知した上で、この人の音楽に対する熱量だった。“Lead Ya”のコール&レスポンスから予見はしていたけれど、間奏もアウトロも目の前の人が動くまで止めようとしないというか、とにかく長い。それは芸が完成していることの何よりの証拠だと思うのだけれど、もはや新喜劇のようでもあり、“Holy Ghost”が終わった時点で時計を確認したら、予定されていた演奏時間はとっくに過ぎていたと思う。しかし、止める気配はなく、最後に演奏されたのは“Rise”で、彼にしかできない大団円の光景を生み出していた。

13位 ヤー・ヤー・ヤーズ(7/28 RED MARQUEE)

Photo: Ruriko Inagaki

2010年の来日公演は観ることができたけれど、2014年から活動休止に入り、カレンOがソロ活動や出産で忙しくしていたこともあり、ヤー・ヤー・ヤーズの来日は13年ぶりとなった。2000年からの活動で出したフル・アルバムは5枚のみ。決して多作とは言えない彼らだが、この日のステージも13年分の期待に応えるように、新旧織り交ぜて珠玉の楽曲を披露してくれる。序盤に披露されたファーストからの“Pin”は大盛り上がりだし、最新作の“Lovebomb”で妖艶さも見せつけたところで、カレンOがメンバー紹介をする形で始まったセカンドからの“Gold Lion”は大歓声で迎えられることになる。イントロだけで歓声が上がった“Y Control”を挟んで、当然外せないのは“Maps”で、この日は訃報が届いたばかりだったシネイド・オコナーに捧げられる。さらに“Heads Will Roll”が畳み掛けられ、最後は“Date With the Night”。やっぱり2000年代ニューヨーク・シーンにおける唯一無二の存在であることを痛感したステージだった。

12位 スーダン・アーカイヴス(7/28 WHITE STAGE)

フィーバー333の激しいサウンドを全身で浴びて、アレクサンダー23のソングライターとしての妙に触れた後に観ることができたのが彼女だった。ビートとベースを担当する人物と本人との2人体制だが、堂々とした様子のスーダン・アーカイヴスその人と流れてきたビートからは気品が漂っている。けれど、堅苦しさみたいなものはなく、ヴァイオリンをピチカートしながら、大絶賛された昨年リリースの最新作『ナチュラル・ブラウン・プロム・クイーン』の曲を中心に観客を巻き込んでいく。特に白眉だったのは“Home Maker”で、フィールドにはハンドクラップが広がり、次の“Freakalizer”では日本のアニメのキャラクターと思しきものもスクリーンに登場して、親しみやすさを感じさせる。音楽民族学を学んだという彼女がヴァイオリンでアイルランド民謡を弾いてみせる一幕もあったりと、様々な形で伝わってくる彼女の魅力は鮮烈な印象を残すものだった。

11位 ワイズ・ブラッド(7/29 RED MARQUEE)

登場した時にワイズ・ブラッドことナタリー・メーリングが着ていた真っ白な足下までのドレスが彼女の音楽をそのまま表している。牧歌的とも言えるほどの純粋な思いを率直に言葉にすることで、彼女の音楽は様々なテクノロジーが跋扈する網をくぐり抜けて、国際的な評価を獲得してみせた。その純度と強度は1曲目の“It’s Not Just Me, It’s Everybody”から明らかだった。朴訥とした導入部に始まり、アンサンブルが加わっていくことで現代性が同居する。そして歌が強い。その印象は“Andromeda”や“Everyday”といった出世作『タイタニック・ライジング』の曲でより一層強くなる。奇をてらったことは何もないのに、音楽とそこに乗せた思いで聴き手へと見事にリーチする。その真骨頂と言えるのが最後に演奏された“Movies”だろう。曲名の通り、名作映画の象徴的なシーンを繋いだ映像が流れるが、映画のように輝かない人生でも主人公になりたい願望が描かれる。そうした演出も含めて見事だった。

ドキュメンタリー『ザ・ビートルズ: Let It Be』をディズニープラスで見る 広告

Copyright © 2024 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.