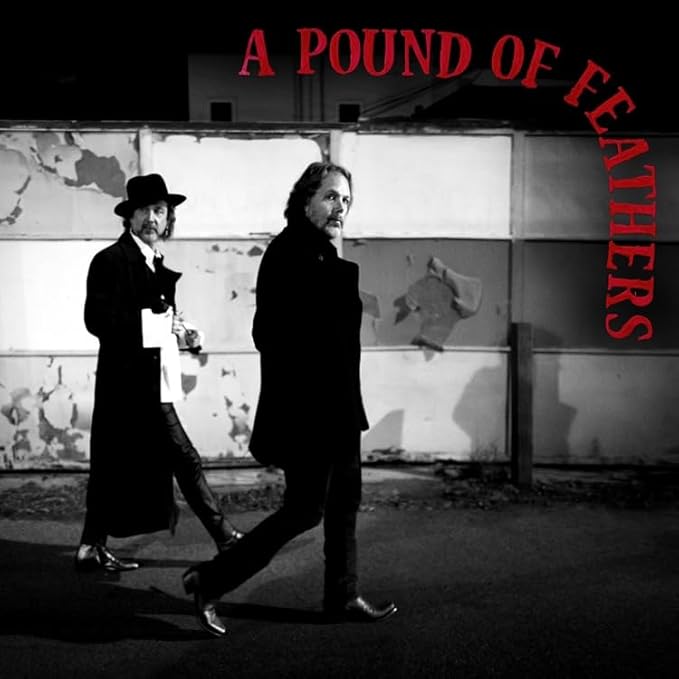

Photo: Zackery Michael

アークティック・モンキーズが帰ってきた。けど、ピアノ? SF的なテーマ設定? そして、なんとリフはなし? 『NME』のケヴィン・EG・ペリーはハリウッド記念墓地でアレックス・ターナーに会い、彼の天才的な才能について困惑させ、しかし、それを永久的に照らし出し、確固たるものにさせることとなるであろう新作『トランクイリティ・ベース・ホテル・アンド・カジノ』についての話を聞いた。

「どういう意味だい、『ブレードランナー』を観たことがないなんて?」

アレックス・ターナーはそういう瞬間のために生きている。オンデマンドでエンタテインメントを楽しめるこの時代に、レプリカントを追うハリソン・フォードを観たことがないと言った彼に向けられたのは、息の詰まるような驚きの声だったという。アレックス・ターナーはこの言葉をたいそう気に入ったそうで、アークティック・モンキーズの通算6作目となるアルバム『トランクイリティ・ベース・ホテル・アンド・カジノ』の1曲目にこのフレーズを引用している。

「最高に恵まれていれば、そういうシナリオが生まれるんだ」とアレックス・ターナーは心から嬉しそうな目をこちらに向けて語り出した。「まだ数回しか遭遇したことはないんだけど、さらにその上を行くこともあるんだ。『どういう意味だい、『ブレードランナー』を一度も観たことがないなんて?』から、『なんてこった、君が羨ましいよ!』っていう領域というね」

数時間後にアークティック・モンキーズの公演が控えていたロサンゼルスのハリウッド記念墓地にあるメイソニック・ロッジでは、この思い出にアレックス・ターナーが頭をのけぞらせ、その笑い声が響いていた。アレックス・ターナーは黄褐色のサファリスーツと黄色がかったサングラスを身につけ、着ていた白シャツの胸元は、そもそもシャツにボタンをつける意味が理解できないほどに大きく空いていた。

「そういうくだらないことが大好きなんだ」と思い出し笑いを終えてアレックス・ターナーが語り出した。「その領域までいけば、スラムダンクって感じだよね。『ああ、君が羨ましいよ!』っていうね。人ってそういうのに夢中になるものだろう?」

アレックス・ターナーがこれほどまでに無防備になるのも珍しい。32歳となったアレックス・ターナーは大抵、ゆっくりと長い間を用いて自分の考えを整理しながら、言葉を綴るように音節を完璧に区切って話すからだ。そんな彼だが、2016年の初めには言葉が見つけられないというスランプに陥っている。マルチ・プラチナムに輝き、世界的な成功を収めた2013年の『AM』の後、どうすればいいか、分からなかったのだ。アレックス・ターナーはロサンゼルスにある広い自宅で『ブレードランナー』を観ることもなく、モデルでガールフレンドのテイラー・バッグリーと犬のスクーターと共にひっそりと暮らしていた。彼が『ブレードランナー』の代わりに観ていたのは、フェデリコ・フェリーニによる1963年公開の名作『8 1/2』だった。

アレックス・ターナーがいかにして『トランクイリティ・ベース・ホテル・アンド・カジノ』に辿り着いたのかを知りたければ、『8 1/2』はそれを解く鍵になる。『8 1/2』は、映画の制作中にスランプに陥り、撮影用に宇宙船のセットを建設していたにもかかわらず、行き詰まって過去の記憶のフラッシュバックに取り憑かれることになる映画監督の葛藤を描いた作品だ。

「『取り憑かれる』っていうのがふさわしい表現かどうかは分からないな」とアレックス・ターナーは言葉に疑問を投げかける。いつものことで、彼は常に言葉に疑いの目を投げかけるのだ。「元来、後ろ向きな言葉だと思うんだけど、必ずしもそういうことじゃないと思うんだ。けど、そうだね。彼の過去の出来事が行ったり来たりして、なにかを書くという行為について描いている映画なんだよ」

『8 1/2』は、アレックス・ターナーに前に進むための方法を教えてくれた。言葉にしようと彼が躍起になっていたあらゆることが『8 1/2』には詰まっていたのだ。自分自身のスランプや、若かりし頃の思い出、そしてSF的なボキャブラリーは、自分を晒け出しすぎることなく突き進む手助けになった。

そうしてアレックス・ターナーは、後に「月面」と呼ぶことになる古い空き部屋へと向かい、部屋にはバンドのマネージャーを務めるイアン・マックアンドリューから30歳の誕生日に贈られた、スタインウェイのヴェルテグランド・ピアノが置かれることとなった。アレックス・ターナーはピアノの前に腰掛け、フェリーニのようなフラッシュバックを体験している。彼はLAに引っ越す前、グラストンベリー・フェスティバルで2度のヘッドライナーを務める前、貯金残高が億単位になる前、そしてファースト・アルバムでの痺れるような興奮を体験する前まで時間を遡り、父親のデヴィッド・ターナーからピアノを教わった8歳の頃の思い出に耽っていた。

「ピアノで書いた曲には、紛れもなく昔に父親が弾いてくれた類のものを思い出させてくれるようなものがあって、今でも思い出させてくれるんだ」とアレックス・ターナーは語っている。「“One Point Perspective”にもそういう要素がある。あの曲のジャズ風のパートを座って聴くと、父が弾いてくれた音楽を聴いているような気分にいつもなるんだ。それは俺が子供の頃からずっとピアノの前に座って弾いてきたものだけど、今回のアルバムにこんなにも入るほどに自分の作曲に影響を与えることになるとは、思ってもみなかったよ」

ピアノの前に腰掛け、懐かしい父親の旋律を弾いていたアレックス・ターナーに訪れた次なるフラッシュバック体験は、実家のガレージで『ホワットエヴァー・ピープル・セイ・アイ・アム、ザッツ・ホワット・アイム・ノット』を書いていた10代の頃の記憶だった。このインタヴューでアレックス・ターナーは一度だけ答えるのを躊躇したのだが、それは本作の歌詞がこれまでで最もデビュー作に近いと思うかと質問された時だった。

「間違いなくそうだね、間違いない」とアレックス・ターナーは口を挟んできた。「どうしてそう思うのか正確には答えられないけど、ここ最近はよくそう言っているよ。もちろん設定はかけ離れているわけだけど、当時書いていたものを思い出すような要素が今回の歌詞にあることは確かだよ。アルバムの率直さと関係があると言うべきかも知れないね。思うにそれって、これまでの俺なら避けようとしてきたことなんだけど、おそらく今になってそこに戻ってきたんだろうね」

そういうことなら、このアルバムが「ただ僕はザ・ストロークスの一員になりたかっただけ。それが今ではこのザマだ」というこの上なく率直な歌詞で幕を開けることにも合点がいく。アレックス・ターナーは自分が美しいガールフレンドと共に素晴らしい家にいることに気がつき、自分に問いかけたのだ――俺はどうやってここに辿り着いたのだろう? 「あの歌詞がまず俺に考えさせるのは、当時のことや、どれほどの時間が突然のように過ぎてしまったのだろうということなんだ」とアレックス・ターナーは語っている。「当初は歌詞を変えようと思っていたんだけど、後になって見返した時に、それがあるべき場所にあるように感じたんだ。それからもちろん、あの歌詞の率直さにも惹かれていたよ」

Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.