10位 J・ハス『ビッグ・コンスピラシー』

一言で言い表せば:1月リリースのアルバム史上、最も夏のヴァイブレーションをもった作品。

後から考えると、『ビッグ・コンスピラシー』が1月にリリースされたのは、2020年が計画通りにゆかないことの兆候だった。8か月の刑期から戻ったJ・ハスが無造作に2枚のシングル(“Must Be”、“No Denying”)をリリースしたとき、彼のセカンド・アルバムは大急ぎの間に合わせになってしまうのではないかと騙された人もいたかもしれない。しかし、アルバムは間違いなく大成功で、J・ハスがイギリスで最も優れたラッパーのひとりということが確かめられた。今の世代の英国ラッパーは、母音反復のスキルを磨き、必要とあらば母音に強勢を置いて巧みなパンチラインを作ろうとしてきた。本作の“Cucumber”などはJ・ハスの最高傑作のひとつだろう。「I met that girl back in October / Then I gave her the cu-coom-bah」

鍵となる楽曲:“No Denying”

『NME』のレヴュー:「J・ハスは全13曲を通して場違いなことはめったにしない。これほどの成長と進歩は驚くべきものがある」

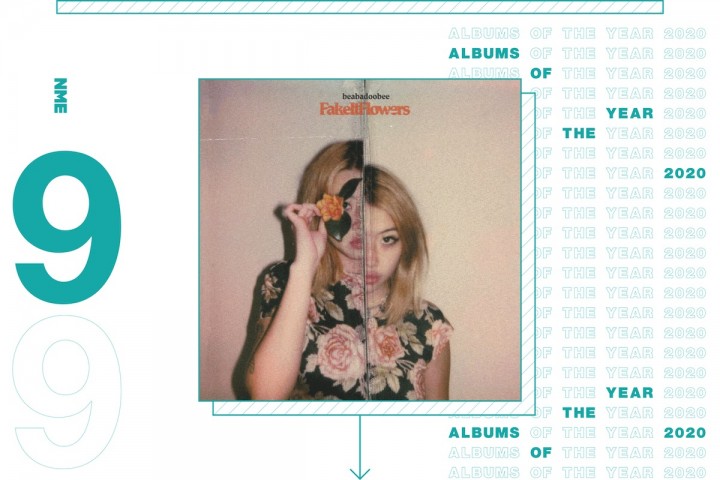

9位 ビーバドゥービー『フェイク・イット・フラワーズ』

一言で言い表せば:現代のグランジ・ヒーローは疾風怒涛の思春期の中で踊る。

ビーバドゥービーは『フェイク・イット・フラワーズ』で最愛のジャンル(グランジ・ポップと1990年代オルタナティヴ・ロック)を我が物にしながらも、その限界をねじ曲げて現代的に仕上げることのできる特別なアーティストとしての地位を確立した。ダイナミックな広がりをもった彼女のデビュー・アルバムは、シャープでまったく気取ったところのない作品だ。空に突き抜けるリフは、若者の恋愛における、付き合い初めの抑えがたい喜びと、失恋した後の空っぽな感情という、ふたつの相反する本質をいとも簡単に捉えてみせた。告白と希望、夢を離さず、感動的で親密、すっきりとしたカタルシスのある作品だ。

鍵となる楽曲:“Worth It”

『NME』のレヴュー:「Z世代の若手ギター・ヒーローのスリリングなデビュー・アルバム」

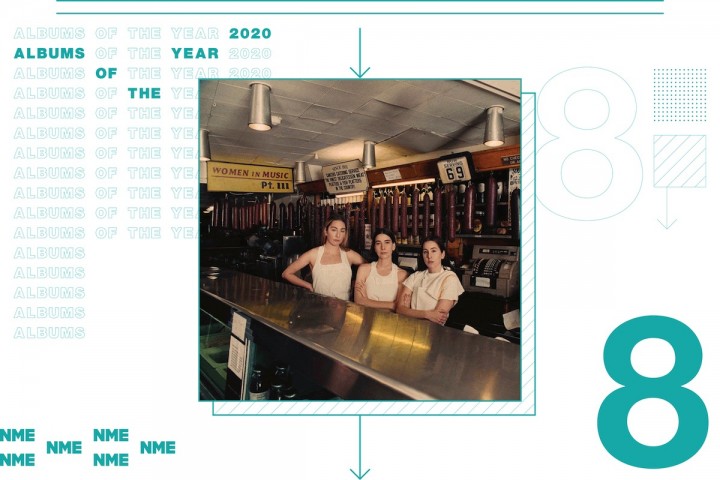

8位 ハイム『ウーマン・イン・ミュージックPart III』

一言で言い表せば:ロサンゼルス出身のハイムのメランコリックなサード・アルバムは、よりパーソナルな内容となった。

ここで聴けるのは、繰り返すロサンゼルスの夕暮れ(“Summer Girl”)、昨晩の不安な夢(“I Know Alone”)、関係の破局(“Don’t Wanna”)のサウンドトラックだ。三姉妹のユーモアと繊細さは、皮肉の効いたアルバム・タイトルだけを見てもはっきりしている。本作のハイムは危険を承知で回り道をし、これまでの彼女らが得意としてきたロック風のポップスの基本スタイルから少し距離をとろうとしているようだ。その代わりに陰気なエレクトロニカと洒落た1990年代風のR&Bが融合されて、ひょっとしたらバンド史上最も内省的で、統一感のあるアルバムが仕上がった。このような実験的なひねりを利かせたところでこそ、ハイムのソングライティングの微妙なニュアンスと進化が、本当の輝きを見せるのだ。

鍵となる楽曲:“Man From The Magazine”

『NME』のレヴュー:「ハイムは実験的で、なおかつ心の落ち着く繊細なレコードを作った。とても美しい作品だ」

7位 リナ・サワヤマ『サワヤマ』

一言で言い表せば:オルタナティヴ・ポップ界の新星がニューメタルをクールに再解釈した。

このデビュー・アルバムは長らく待ち望まれた作品だった。リナ・サワヤマは2013年に最初の楽曲(怪しげな“Sleeping and Waking”)をリリースすると、個人で独立したアーティストとして活動を続けたが、昨年になって最高にクールなレーベルであるダーティ・ヒットと契約を結んだ。そうして届けられた本作は言わばジャンルの爆発だ。カントリー風の感動的なバラッド“Chosen Family”はクィア・コミュニティに対する心のこもったトリビュートであり、“Comme des Garçons (Like The Boys)”は幼い頃の自分に自信をくれた2000年代のダンス・チューンを参考にした1曲だ。“STFU!”は、けたたましいニューメタルにのせて、人種差別のマイクロアグレッションを激しく非難している。規格外の『サワヤマ』は、音楽でボディに一発お見舞いしてくれるような作品なのだ。

鍵となる楽曲:“STFU!”

『NME』のレヴュー:「リナ・サワヤマは、自身のアイデンティティのあらゆる側面を活かしながら、彼女の自分史を壮大な音楽で語ろうとしている。その表現を確かなものにしているのは、印象に残る、実験的なソングライティングの技量の高さだ」

6位 ケリー・リー・オーウェンス『インナー・ソング』

一言で言い表せば:ウェールズ出身のケリー・リー・オーウェンスは、瞑想にふけるようなセカンド・アルバムで感情に訴えるテクノポップを身につけた。

10月に初めて『NME』の巻頭特集を飾ったケリー・リー・オーウェンスは、ウェールズでの子ども時代に「いつでも身の回りにある魔法」を理解することを学んだと語っている。だが、彼女がこのセカンド・アルバムで魔法を使って呼び出すのは、様々な自分自身である。気候変動に対する行動のアンセム“Melt!”や、レディオヘッドの“Weird Fishes/Arpeggi”を幻覚体験のように解釈したアルバム冒頭曲“Arpeggi”を聴くのは楽しい。一方で、彼女がイギリスで最も進歩的なプロデューサーやミュージシャンのひとりとしての地位を固めることになったのは、ジョン・ケイルをフィーチャリングに迎えた“‘Corner In My Sky”や、今は亡き祖母に捧げたビート鳴り響くテクノ“Jeannette”といった、彼女の神秘主義的な側面が打ち出された曲においてだ。

鍵となる楽曲:“Corner In My Sky”

『NME』のレヴュー:「『インナー・ソング』はどの曲にも役割があって、完璧なアレンジが施されたアルバムとなっている。ケリー・リー・オーウェンスは今年最も美しいレコードの1枚を作り上げたのだ」

5位 フィービー・ブリジャーズ『パニッシャー』

一言で言い表せば:多様な側面をもったロサンゼルス出身のソングライターは、カルト的人気を誇るインディ・アイコンとしての地位を確立した。

フィービー・ブリジャーズは、2020年のカオスに身をゆだねることを学んだ。ロサンゼルス出身で26歳の彼女のセカンド・アルバムは、静かでアコースティックな“Halloween”の乾いたウィットから、美しいチェンバー・ポップ“I Know The End”の痛烈なまでの率直さに至るまで、幸福な矛盾に満ちている。孤独感を伴った内省が道を縫うように続いていく『パニッシャー』では、フィービー・ブリジャーズが、セルフプロデュースや(コナー・オバースト、ジュリアン・ベイカー、ルーシー・ダッカスといったアーティストとの)実践重視のコラボレーションを通して、自身を力のある個人として位置づけようとする様子がうかがえる。その結果、本作は人生の奇妙さや今を生きることを受け入れていく多面的な抒情詩となった。

鍵となる楽曲:“I Know The End”

『NME』のレヴュー:「フィービー・ブリジャーズは陰気なにやけ笑いで、人生における日々の虚構をすくい取っている」

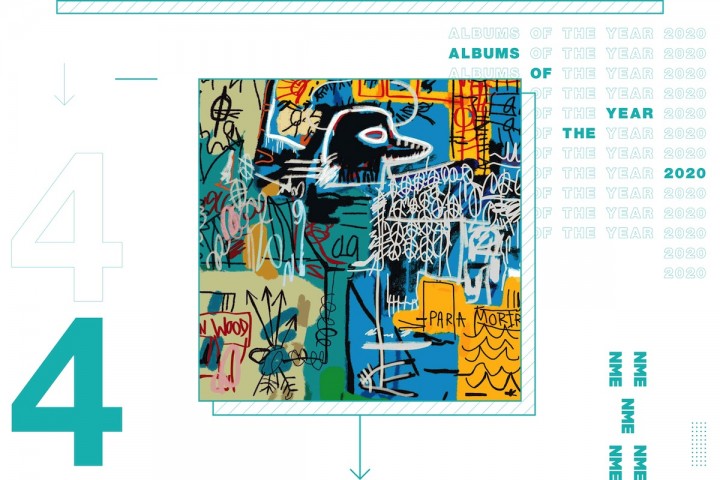

4位 ザ・ストロークス『ザ・ニュー・アブノマール』

一言で言い表せば:インディ界の生え抜きが適切なタイトルの復帰作で土壇場から勝利をおさめた。

2020年、ザ・ストロークスはバンドとして4つ目の年代(!)に突入した。リック・ルービンがプロデュースした通算6作目の本作は、彼らの荒っぽい運転についてきた往年のファンを満足させるインディ・アンセムがたくさん揃っている点も誇れるが(“The Adults Are Talking”、“Bad Decisions”、“Why Are Sundays So Depressing”)、それだけに終わらず、彼ららしいサウンドを遥かに超えたところまで思い切って踏み出している。とりわけ、シンセ主体の“At The Door”や、ディスコ調の“Brooklyn Bridge To Chorus”は傑出していて、前者などはジュリアン・カサブランカスの切れ味鋭い一流のヴォーカル・パフォーマンスの最たるものだ。『ザ・ニュー・アブノマール』でのザ・ストロークスは再び一体となって、実験し、未来を見据えている。

鍵となる楽曲:“Brooklyn Bridge To Chorus”

『NME』のレヴュー:「ジャン=ミシェル・バスキアの絵画『バード・オン・マネー』を使ったアルバム・ジャケットのように、本作は尖っているが、かなりかっこいい」

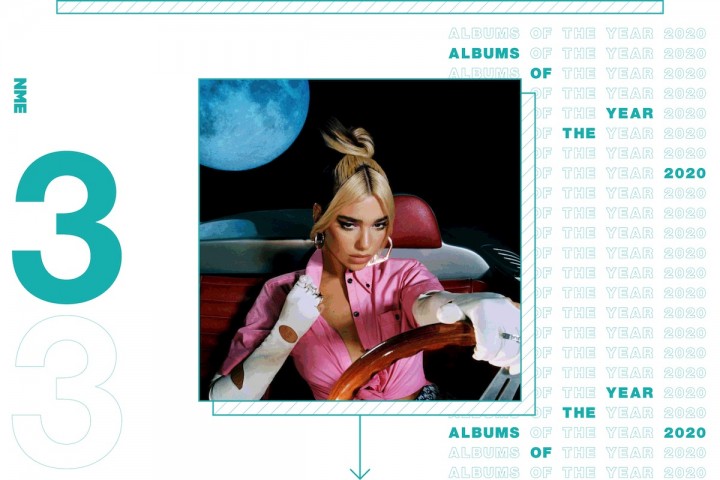

3位 デュア・リパ『フューチャー・ノスタルジア』

一言で言い表せば:ローラー・スケートの靴ひもを結ぼう。最高潮のディスコ・リヴァイヴァルがここにある。

ライヴがことごとく中止となった1年に、デュア・リパはダンスを始めた。『フューチャー・ノスタルジア』によって、彼女はカイリー・ミノーグやジェシー・ウェアと共に1980年代ディスコのリヴァイヴァルの主導役に躍り出たのだ。本作は、ダンス・ミュージック、エレクトロポップ、R&B、ハウス等々、過去4つの年代のサウンドを融合し、彼女の音楽を特徴づける(そして自信をつけさせた)レトロフューチャー風のポップスを合成してみせる。“Don’t Start Now”や“Physical”といった飛び抜けたシングル曲群では、デュア・リパはわざと大袈裟で、甘ったるいサビとファンキーなシンセを採用しながら、欲望と恋愛、破局について思いめぐらせる。『フューチャー・ノスタルジア』は最高のタイミングで到着し、私たちが2020年の苦しみを共にダンスで乗り切る力を与えてくれた。

鍵となる楽曲:“Levitating”

『NME』のレヴュー:「『フューチャー・ノスタルジア』はポップスの威厳を見せた、明るく大胆なアルバムとなっていて、ダンスで不安を吹き飛ばしてくれる」

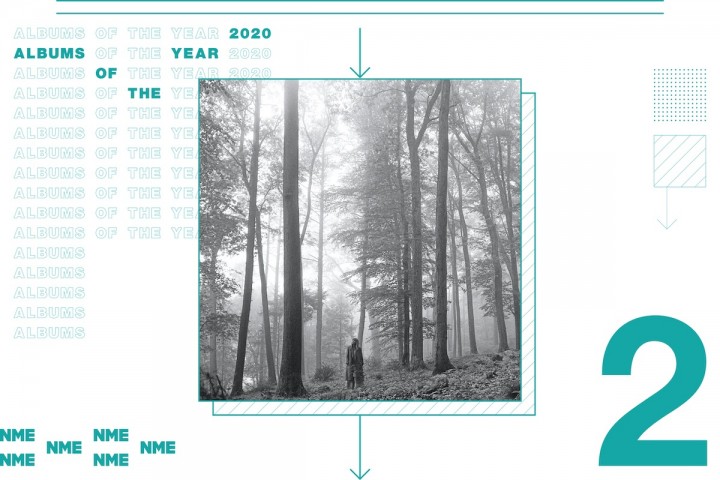

2位 テイラー・スウィフト『フォークロア』

一言で言い表せば:究極のロックダウン・アルバムのため、テイラー・スウィフトは森の中の小屋を訪れた。

自主隔離中にアルバムを作ったアーティストは数多くいるが、テイラー・スウィフトの『フォークロア』こそが、2020年に広がった奇妙な孤独に寄り添ってくれるお供として完璧な作品だったように思われる。彼女は、ここ数作の主軸となっていたきらびやかなポップスから離れて、この奇妙な時代の鎮痛剤となるような、インディ・フォーク路線の素晴らしいアルバムをサプライズでリリースした。本作はテイラー・スウィフトの熟練したソングライティングに、長年の共作者ジャック・アントノフやザ・ナショナルのアーロン・デスナー(16曲中11曲に参加)の手掛けた内省的なサウンド・プロダクションが見事に組み合わさっている。ボン・イヴェールとのコラボレーション“Exile”のきらきたした多幸感から、“The Last Great American Dynasty”の複雑な語りに至るまで、『フォークロア』のテイラー・スウィフトは、これまでとまったく違ったことを試み、より良いサウンドを手にしている。

鍵となる楽曲:“The Last Great American Dynasty”

『NME』のレヴュー:「『フォークロア』は新鮮な空気があって、前向きで、何より誠実だ」

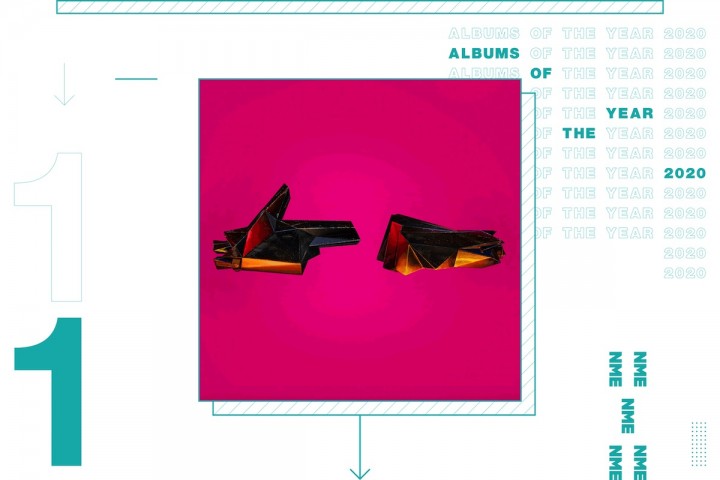

1位 ラン・ザ・ジュエルズ『RTJ4』

一言で言い表せば:2020年はいろんな風に評することができるだろうが、この12か月を最も適切に言い当てる言葉は、ひょっとすると「記憶に残る」かもしれない。

パンデミックに加え、経済不況が、不安定な立場にいる多くの人々の職や生計にのしかかった。世界中の人々が警察の暴力や白人至上主義に抗議して行進した。世界をさらに変えてしまいそうに見えたドナルド・トランプが、決着に時間のかかった大統領選挙でついに敗北した。いろんなことが起こった2020年は、時としてあっという間でもあったが、それ以上にフラストレーションと恐怖感でゆっくりに感じられた。家でできることと言えば、バナナ・ブレッドをたくさん焼くことくらいで、そうすると寂しさの波が打ち寄せて、「何の意味があるんだ?」と戸惑い、ますます無気力になった。

だからこそ『RTJ4』は物凄く重要なアルバムなのだ。

社会のふれあいのほとんどが、電子機器の画面越しに行われたこの1年で、『RTJ4』を聴くのは、向こう見ずな親友から寝起きに顔面パンチをお見舞いされ、テキーラを一杯飲まされるような感覚だった。ラッパーのキラー・マイク、ラッパーでプロデュースも手掛けるエル・Pは、キャノンのように騒々しく、しびれるような推進力をもった本作を通して、警察の暴力や憎悪を煽る報道局、ガトリング・ガンを抱えた白人至上主義者といった社会の破局に涙を流した。これを聴くと未知の何かに向かって全力疾走したくなる。今年、私たちの多くは枕に叫んで怒りを発散していたが、ラン・ザ・ジュエルズはその感情をラップに注いで即座に名盤を作り上げたのだ。

鍵となる楽曲:“JU$T”ではラン・ザ・ジュエルズ、ファレル・ウィリアムス、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのザック・デ・ラ・ロッチャが、堕落した警察官と国家ぐるみの暴力をきっかけに、監獄制度と警察を批判している。

『NME』のレヴュー:「もしヒップホップ・アルバムだけで世界を変えられるなら、このアルバムがそれを成し遂げたかもしれない」

終わりに。ジョージ・フロイドの死がブラック・ライヴズ・マター運動を引き起こす前にレコーディングされていたという楽曲 “walking in the snow”で、キラー・マイクが語る歌詞を見て欲しい。「毎日、夜のニュースでは恐怖を無償で煽り立てられる。自分のような人間が窒息させられるのを見ても麻痺している。呻き声から囁きになって『息ができない』と言うまで。それを君はソファーに座ってテレビで観ている。やったとしてもツイッターで、悲劇だと言うことぐらい。でも、本当は茶番だと思っているんだろ? もう共感さえも奪われてしまっているんだ」今から何年も経って、2020年の暮らしはどんなものだったかと訊かれたら、この歌詞を見せれば良いだろう。

Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.