Photo: All Photos ©SUMMER SONIC All Right Reserved.

NME Japanではサマーソニック2018幕張会場、ソニックマニア2018の出演者の中からベスト・アクトの1~20位を選んでみました。とはいっても、あれだけ多くのアーティストが出演するフェスティバルです。すべてのアーティストを観ることはできません。なので、あくまで独断で、編集部で観たいと思ったアーティストのなかから、議論を重ねて、このランキングを作成してみました。みなさんのベスト・アクトとぜひ較べてみてください。

20位 マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン(8/17 SONIC MANIA)

あまりに音がデカい。それがこの順位の理由だが、それはそれでまあ実にマイ・ブラッディ・ヴァレンタインらしい姿でもあった。1曲目”I Only Said“の時点で既に体の内側から振動を感じるほどの轟音で、ノイズの海に空間の次元が一変するような感覚は衝撃的だ。かねてから噂されていた新曲も披露されたが、その音圧は少しも弱まることがない。サイケデリックなスクリーンの映像を背にギターを鳴らし続けるケヴィン・シールズ。彼の白い髪には時の流れも感じすにはいられなかったけれど、彼らほど頑なに自分たちの美学を貫き通してきたバンドはいない。だからこそシューゲイザーの金字塔たる名曲の数々は、今なお色褪せることがなく、純粋な体験として機能する。たとえ後で耳なりが残ったとしても、間違いなく記憶にも刻まれるステージだった。

19位 ケレラ(8/18 SONIC STAGE)

ステージ上にはDJセットのみ。見た目は非常にシンプルな作りだが、登場した瞬間からタイトなワンピースに身を包んだケレラのしなやかな身体が放つ存在感に圧倒される。デビュー作収録の“LMK”、“Frontline”、“Blue Light”と続いた序盤は、ケレラの浮遊感のある歌声と太いビートがスタイリッシュなコントラストを生み、会場全体が荘重な空気が包まれていく。「フェスではスローな曲をやるなって言われるの……でもやるわ、なぜなら私がやりたいから」と堂々と宣言した彼女は、ステージの女王とも呼ぶべき威厳を見せていた。最後の“Rewind”では、体内に溜まっているエネルギーをすべて放出するように歌い上げ、会場のヴォルテージは最高潮に。メタリックなクールさを覗かせつつ、エモーショナルで芸術的なステージを見せた彼女の魅力に平伏しっぱなしの1時間だった。

18位 ポルトガル・ザ・マン(8/19 SONIC STAGE)

冒頭から立て続けに披露されたメタリカの“For Whom The Bell Trolls”とピンク・フロイドの“Another Brick In The Wall Part 2”のカヴァーに、思わず頬が緩んでしまった。“Feel It Still”のヒットでメインストリームでも寵愛を受け、今年のグラミー賞も受賞したポルトガル・ザ・マンだが、彼らは今回、自分たちがあくまでもロック・バンドであり、ポップ・バンドではないということを改めて印象付けられるステージを披露してくれた。バックスクリーンに日本語で書かれた「本物のバンドにシンガーはいらない」などの強烈なメッセージに、メンバーに焦点を当てることのないステージの照明。最新の2作が中心となっていたセットで彼らが体現していたのは、ライヴ・バンドとしての自信であり、ロックンロールへの凶暴なまでの愛であった。ラストはもちろん“Feel It Stil”で締め括られたのだが、ロック・バンドとしての彼らの矜恃に最後まで胸が高鳴り続けていた。

17位 マイク・シノダ(8/19 MARINE STAGE)

チェスター・ベニントンへの愛に溢れるステージだった。フォート・マイナーの“Petrified”から幕を開けたステージで、2曲目に早くもリンキン・パークの“When They Come For Me”のイントロが流れた瞬間、我慢していた感情が溢れ出しそうになる。チェスターの不在を最も痛感することとなった“In The End”では、彼のパートを観客全員で歌うという感動的な展開もあり、マイク・シノダの言葉を借りれば「チェスターを祝福する」ようなステージが続いていく。ソロ作やフォート・マイナー、リンキン・パークの楽曲が織り交ぜられたショウがクライマックスを迎えたのは、遺作となった最新作の“Good Goodbye”から、これまでもリンキン・パークのライヴで何度もピークを生んできた“Bleed It Out”へと続いたパフォーマンスだろう。それはこれまでのキャリアをこれからも背負っていくという前向きな覚悟に満ちていた。

16位 ショーン・メンデス(8/18 MARINE STAGE)

いきなり大ヒット曲“There’s Nothing Holing’ Me Back”からスタートするという展開だったが、そのステージから強く感じたのはポップスターとして黄色い歓声を集める彼のミュージシャンとしての側面だった。ピアノで披露されたフランク・オーシャンの“Thinkin’ About You”のカヴァーも、日本について歌った3曲目の“Lost In Japan”の繊細なファンクネスも、曲の間奏で披露されるギターソロも、途中にもう10代ではないミュージシャンとしての在り方が印象的だった。カリードとのコラボ曲“Youth”では歌詞が日本語で表示されるなど粋な演出もあり、代表曲“Treat You Better”で締め括られるまで、最後まで絶やされることのなかったその笑顔も含め、ポップスターとして彼が持ちうる力が存分に発揮されたステージだった。

15位 ジョルジャ・スミス(8/19 SONIC STAGE)

1曲目 “Lost & Found” を歌い始めたその瞬間、SONIC STAGEの空気が変わる。独特のハスキーさを持った、天からの授かり物と言っても過言ではない歌声の持ち主だが、その魅力は最初から明らかだった。決して派手なパフォーマンスをするタイプの人ではない。しかし、その唯一無二の声の力で確実にオーディエンスの気持ちをつかんでいく。“Where Did I Go?”や”Teenage Fantasy”といった楽曲が披露されていくと、その声が自然とまとっている気品に惹かれていく。中盤ではTLCのヒット曲 “No Scrub” のカヴァーも披露され、衒いがなくオーセンティックな彼女のアティテュードが発揮される。代表曲“Blue Lights”、そしてダンサブルな“On My Mind”という力強い展開によってそのパフォーマンスは幕を閉じたが、2018年のシーンに対して自身の歌声という直球で勝負する姿が印象的だった。

14位 ネッド・ドヒニー&ヘイミッシュ・スチュアート(8/18 Billboard JAPAN STAGE)

2015年には名盤『ハード・キャンディー』の再現ライヴなんてのも行われたが、しかし今なおあのアルバムに、そしてネッド・ドヒニーに強い思いを抱く人たちが集まったライヴだった。しかも、ヘイミッシュ・スチュワートのカップリングによる日本でのステージは初めてとなる。決してオーディエンスの数は多いわけではなかったが、1曲目に『ハード・キャンディー』の冒頭を飾る“Get It Up For Love”が演奏されると、客席には阿吽の呼吸とも言える雰囲気が流れる。ドラマーはノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズにかつて参加していたジェレミー・ステイシーということで、その実力は折り紙付き。ヘイミッシュの所属していたアヴェレージ・ホワイト・バンドの楽曲も織りまぜながら、「1975年以来の仲なんだ」という2人が仲睦まじげにその高いテクニックを披露する様は、まさに音楽を生きてきた彼らだからこそなせる技だった。出演者にも観客にも、心からの笑顔が広がっていたのが印象的だった。

13位 レックス・オレンジ・カウンティ(8/19 SONIC STAGE)

しかし、20歳とは思えないステージだった。レックス・オレンジ・カウンティとなる初来日パフォーマンスは“Apricot Princess”のキーボードでの弾き語りによって優雅に幕を開けた。アデルやエイミー・ワインハウスを輩出したブリット・スクール出身ということもあって、その音楽性の高さは音源でも証明済みだが、ライヴでは本名をアレキサンダー・オコナーという彼にとって、それが血肉化されたものであることが伝わってくる。“Television / So Far So Good”も、“Sunflower”も、“Best Friend”もお仕着せのポップ・ミュージックでは自然体のグッド・チューンとして披露してみせる。そして、ライヴの終盤に演奏されたのは“Loving Is Easy”と“Happiness”。拍手喝采の中なかなかステージを去ろうとしないその姿は飄々としていて、その才能の底知れなさをも感じさせてくれるものだった。

12位 ペール・ウェーヴス(8/18 MOUNTAIN STAGE)

マンチェスター発の超新星、ペール・ウェーヴスの初来日のパフォーマンスを一目見ようと、ステージ前の集客も上々。まだ見ぬそのライヴに期待が渦巻くなか、1曲目の“Television Romance”でそのステージは幕を開けた。ウルフ・アリスやザ・1975と同じダーティ・ヒット所属だが、このレーベルの素晴らしいのはライヴのクオリティが担保されていること。浮遊感のあるきらびやかなサウンドが魅力だが、線の細さは感じない。ダークなゴス・メイクを施し、赤いレザーのパンツを纏うフロントウーマン、ヘザー・バロン・グレイシーの放つ圧倒的な存在感、そして磨き込まれた楽曲に惹き込まれ、なによりバンドでこうして前線に立とうとしている存在がいることに嬉しくなる。最後は衝撃だったデビュー曲の“There’s a Honey”。早くも日本に戻ってきてくれるのが待ち遠しくてたまらない。

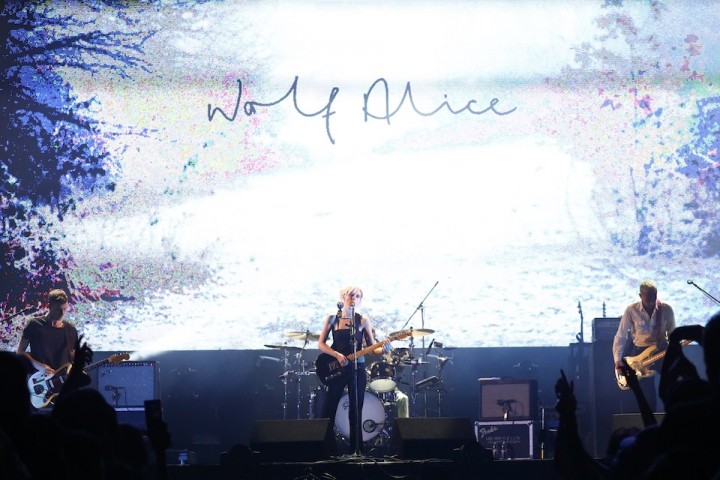

11位 ウルフ・アリス(8/18 MIDNIGHT SONIC)

サマーソニックとしては3年ぶりとなるウルフ・アリスのパフォーマンスだったが、そのスケールが一回りも二回りも大きくなっていたことは言うまでもない。前半から“Yuk Foo”、“You’re a Germ”と激しいナンバーを披露して、一気にアクセル全快となった彼らに、深夜に集まった観客も同じ温度で応えていく。ロック・バンドとしてのカッコよさというものを、色褪せることなく現在進行系で体現できてしまうバンドなのだ。そして、なおかつアンサンブルの奥行きが素晴らしい。“Bros”といった代表曲を披露しつつ、キャリアにブレイクスルーをもたらした“Moaning Lisa Smile”に続いてラストに披露された“Giant Peach”で、エリーはフロアに降りてシャウトし、ベーシストのテオ・エリスとドラマーのジョエル・アメイはシャツを脱いで上半身裸でステージを去って行った。そんな最後の瞬間までロックンロールへの愛情が溢れ出ていたライヴだった。

Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.

![トム・ミッシュ - Full Circle [Amazon限定 / 日本語帯付きLP / 解説書封入 / ルー・アンド・ホワイト・ヴァイナル] (BTG021LPABR) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/71EuFnkO80L._AC_SX679_.jpg)