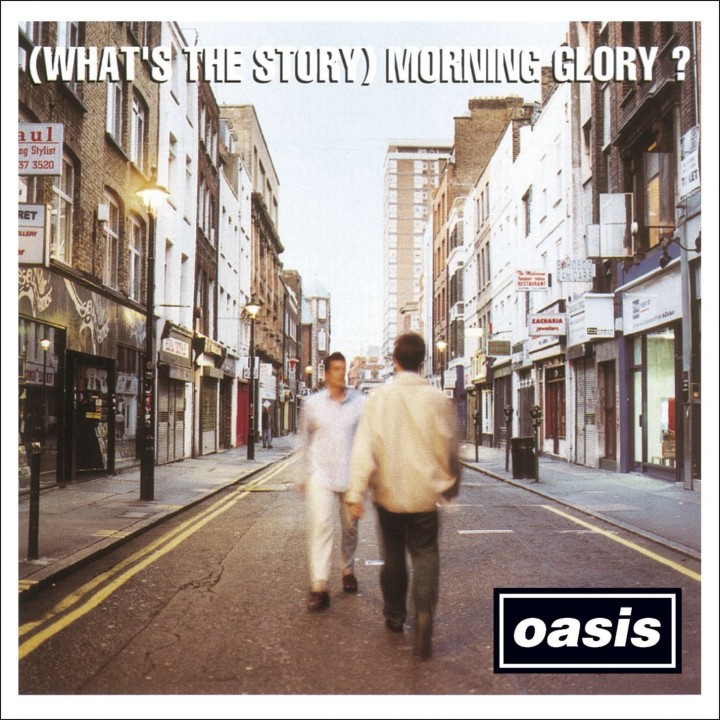

御存知の通り、素晴らしいデビュー・アルバムを作ってしまうと、続く2枚目を作るのは至難の業となるわけだが、そう、ここに挙げるのはそれをやってのけたアーティストたちである。ニルヴァーナの『ネヴァーマインド』からディアンジェロの『ヴードゥー』まで、デビュー作をしのぐセカンド・アルバム29枚を紹介する。あまり知られていないオアシスの『モーニング・グローリー』とかね……。

マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン 『ラヴレス』

ほとんどのバンドが2作目の制作にあたり方向性が定まらず苦心するのはここだ。完ぺきだった1枚目と同じスタンスにこだわるか。それともファーストでできたファンが離れてしまうリスクを覚悟の上で新たな分野に挑戦するか。しかし、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインは、この『ラヴレス』でジャンル全体を定義づけてしまった。クラクラするホワイト・ノイズの金字塔のもと、幻惑的なシューゲイザー・サウンドの旅はあなたの琴線を掻きむしる。

ニルヴァーナ 『ネヴァーマインド』

デビュー・アルバムの『ブリーチ』はアメリカで数千枚売れただけの乱雑で騒々しいものだったが、それでもバンドにとっては悪くない出来だった。彼らの根本に立ち返った『ネヴァーマインド』は、ある世代を定義づけた現代の日常に潜む奈落の底を、辛辣かつニヒルな視点で捉えた作品になっている。“Smells Like Teen Spirit”のオープニングのスネアのもたつきからして、カート・コバーンの人生は決して同じことの繰り返しではなかったのだ。

ニュートラル・ミルク・ホテル 『イン・ザ・エアロプレーン・オーバー・ザ・シー』

ジェフ・マグナムによるカルト・クラシックとも言えるこのセカンド・アルバムを取り巻く伝説を、あなたもこれまでに耳にしたことがあるかもしれない――彼のアンネ・フランクに対する屈折したあこがれや、西暦2000年の原子炉のメルトダウンの妄想に取りつかれて米を買い貯める姿などだ。それらのどこまでが単なる噂なのかは議論すべきところだが、そんな疑問を超えたところに存在するのが、“Two-Headed Boy”のような曲が描き出してみせる、心から消えることのない夢想的な心象風景なのだ。

ペイヴメント 『クルーキッド・レイン』

デビュー・アルバム『スランティッド・アンド・エンチャンティッド』は、ローファイさが魅力の作品だが、2枚目の『クルーキッド・レイン・クルーキッド・レイン』でペイヴメントは自らの音楽水準を引き上げた。1994年に発売されたこのアルバムは、ラジオを意識した騒がしいポップ色に満ちていながら、商業的な部分とそうでない部分とが共存した構成になっている。“Cut Your Hair”のようなフックの効いた曲や、不朽の眩ゆさを誇る“Gold Soundz”などは前作に比べキャッチーな名曲だが、どちらもアルバムでは奇妙でまったく脈絡のない2曲に挟まれている。

カニエ・ウェスト 『レイト・レジストレーション』

“All Falls Down”や“Through The Fire”といった世界的ヒットをもたらしたデビュー作『カレッジ・ドロップアウト』に続くカニエの2作目は、フィオナ・アップルのプロデューサーであるジョン・ブライオンを迎えて制作され、このシカゴ出身のラッパーの野心的で上昇志向の強い側面を切り取って見せてくれる。前作同様に、彼の傲慢さと混沌とした不安から繰り出される音楽は、抗し難い音楽体験を生み出してみせるのだ。なかでも壮大な“Touch The Sky”は秀逸である。

ビースティ・ボーイズ 『ポールズ・ブティック』

火の玉のように気取らず自然に繰り出される巧みなサンプリング、そしてそれに負けない気の利いたライムが組み合わされた、ビースティ・ボーイズの1989年発表のセカンド・アルバムは、3年前のデビュー・アルバムで見せた元気さとは異なる方向へ進んだ作品だ。このアルバムで彼らは誰もがうすうす気づいていたこと、そう、この3人のニューヨーカーがヒップホップ黎明期の伝説的存在であることを証明してみせたのだ。

レディオヘッド 『ザ・ベンズ』

不器用な英国版グランジといえるデビュー・アルバム『パブロ・ハニー』のことは忘れてもらおう。レディオヘッドの感動的な2作目『ザ・ベンズ』では、これ以降様々なジャンルを取り込み、音楽シーンを引っ張っていく存在になる彼らの才能の片鱗がうかがえる。アルバムの最後を飾る“Street Spirit”は、トム・ヨーク率いるこのバンドの並外れた世界観を集約した1曲で、彼らのデビュー時のむき出しの感情も失われることなく表現されている。

ザ・シンズ 『シューツ・トゥ・ナロー』

ジェイムズ・マーサーは2001年にサブ・ポップ・レーベルから発表したカレッジ・ラジオ的な物憂げなデビュー・アルバムに磨きをかけ、さらに素晴らしい作品を作り上げた。“Young Pilgrims”、“Kissing The Lipless”、“So Says I”などは特に、繊細な1960年代のポップ・ソングの影響を感じさせる珠玉の名曲である。

ジェイムス・ブレイク 『オーヴァーグロウン』

2010年のデビュー・アルバムは、胸の辺りに強烈に響くベースと、哀愁を帯びたピアノを融合させた傑作だったが、2013年発表の2作目ではその音がいっそう洗練されている。このセカンド・アルバムでジェイムス・ブレイクはマーキュリー賞を獲得し、ポスト・ダブステップというジャンルで一括りにされていたザ・エックス・エックスやジェイミー・ウーンらと一線を画すことに成功する。“Retrograde”は、アルバムに漂う終末感を集約したハイライト曲だ。

ウィーザー 『ピンカートン』

このアルバムの曲をあまり演奏しなかった時期もあったことから、リヴァース・クオモはこのアルバムに対し、背を向けていたのかもしれない。しかし多くのファンにとって、ウィーザーのセカンド・アルバムは、遠距離恋愛、社会への不適合、性への不安感や違和感といった要素をいびつでみすぼらしいながら赤裸々に表現した、彼らの傑作であり続けている。デビュー作の『ザ・ブルー・アルバム』や、この後に続くどのアルバムよりも入り組んだ作品だ。

広告 ザ・ビートルズの新作ドキュメンタリー『ビートルズ ’64』がディズニープラスで11月29日(金)より独占配信!

Copyright © 2024 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.