2004年:フランツ・フェルディナンド『フランツ・フェルディナンド』

「フランツ・フェルディナンドがなんと言おうと、これは情熱と同じくらい、すまして気取っていることについてのアルバムだ。しばらく歌詞に夢中になるだろう」

2005年:アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズ『アイ・アム・ア・バード・ナウ』

「不気味さ、誠実さ、そして魂がつきまとう作品だ。このアルバムの最も素晴らしい瞬間は、アントニー・ヘガティの見事な歌声(ビブラート? マルチオクターブ? ファルセット?)だ。彼の歌声はこの作品に参加したどのセレブよりもピカイチだ」

2006年:アークティック・モンキーズ『ホワットエヴァー・ピープル・セイ・アイ・アム、ザッツ・ホワット・アイム・ノット』

「ディケンズ風のピート・ドハーティによって連想される、飾り立てたファンタジーは忘れてほしい。あれらは人間のクズたちによって支配された当時のおとぎ話だ。バンドは2006年にいるのであって、1906年ではない」

2007年:クラクソンズ『近未来の神話』

「ニュー・レイヴの遺産が脳内のセロトニン不足を上回るものとなった時、『近未来の神話』は最もダイナミックで、心が動かされる、まったくもってクレイジーな21世紀初頭のポップ・アルバムの1つとして残るだろう」

2008年:エルボー『ザ・セルダム・シーン・キッド』

「『ザ・セルダム・シーン・キッド』は卓越したアルバムで、バンド史上最高の作品だと言える。この10年間は、どの英国インディ・バンドもエルボーの不変性にはほとんど敵わないだろう」

2009年:スピーチ・デベル『スピーチ・セラピー』

「『I’ve got a half cup of hope and I sip it slow(コップ半分に希望が入っていて、それを私はゆっくりちびちびと飲む)』と南ロンドン出身の救世主であるスピーチ・デベルは“Better Days”で悲しげに韻を踏んでいる。じわじわとくる、もったいぶったポップ・ソングには、ミカチューも参加している。この曲には不安げで憂鬱な感じと、楽しくて元気が出る感じの両方が入り混じっている」

ザ・エックス・エックス『ザ・エックス・エックス』

「アルバムに収録されているすべての楽曲は、苦痛を感じながらも逃れることはできず、ドアの外で待っていながら溺れたいと願う、ほとばしるような愛の始まりについてのようだ」

2011年:PJハーヴェイ『レット・イングランド・シェイク』

「『レット・イングランド・シェイク』は英国の過去、現在、そして未来を通した共鳴と、戦争という暗闇の中心に深く切り込んだアルバムである」

2012年:アルト・ジェイ『アン・オーサム・ウェーヴ』

「一見、このアルバムはスマートなオルタナティヴ・ポップのように思えるが、アルト・ジェイはそのありきたりなやり方を壊し、鮮明でありながら、不安も掻き立てみせるデビュー・アルバムに仕上げている」

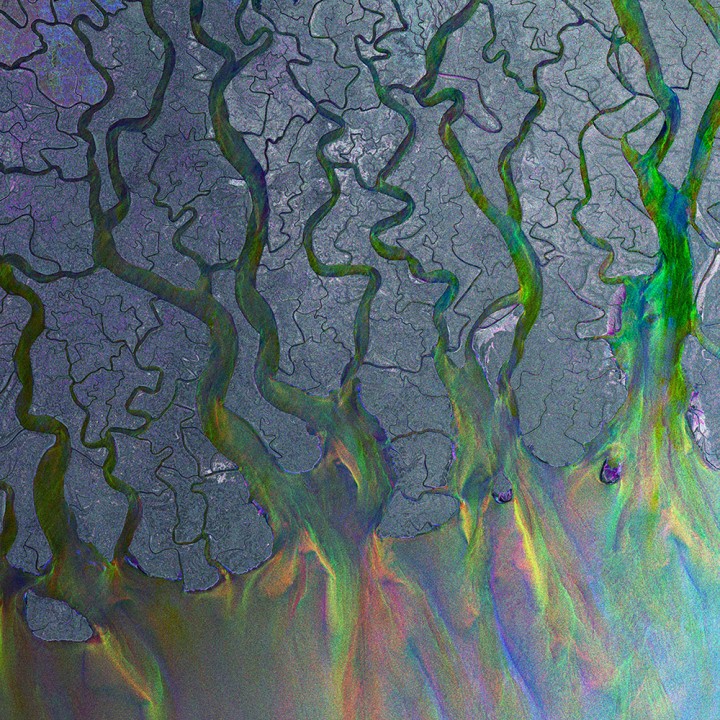

2013年:ジェイムス・ブレイク『オーヴァーグロウン』

「『オーヴァーグロウン』はとても親密な作品で、ある男の孤独の隅々までを感じることができる。その男は、奇妙で冷たい世界の中で孤立しており、そこには彼のアルバムの電子音、ビート、そして仲間のためにもたらされた、傷ついた嘆きだけがある」

2014年:ヤング・ファーザーズ『デッド』

「“Get Up”や“No Way”では南アフリカ人のプロデューサー兼ラッパーであるスポーク・マサンボの巧みな試みが功を奏している。そして、“Hangman”や“Mmmh Mmmh”については、シャバズ・パレセズの何か悪魔的な正義がある。しかし、どういうわけか、彼らはポップの常識を持ち続けており、ユニークでいて、頭がおかしくなりそうなほどメチャクチャなアルバムを作っている」

2015年:ベンジャミン・クレモンタイン『アット・リースト・フォー・ナウ』

「自己啓発本のように、このアルバムには自分自身を忍耐強くさせる力があるようだ。その中心には、決してファンタジーのようにいびつに話が飛躍するわけではない、愛や夢など、皆が共感できる普遍的なテーマがある」

Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.