05位 ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ(7/28 GREEN STAGE)

Photo: Masanori Naruse

昨年12月の単独公演も観られたのだけど、最新作の『カウンシル・スカイズ』を経て、ノエル・ギャラガーは一つの節目に達した感があって、ソロ作で様々な試みやチャレンジを行ってきたけれど、ここに来てソロとしてのスタンダードが出来上がり、UKならではのギター・ミュージックを至高のアンサンブルで届けていくスタイルが固まったように感じていた。というわけで、今回も非常に分かりやすいセットリストになった。前半は“Pretty Boy”や“Council Skies”など、最新作の曲と“If I Had a Gun…”や“AKA… What a Life!”といったソロの代表曲、弾き語りの“Dead in the Water”を挟んで、後半はオアシスのオンパレードという構図だ。最近、本人も作品は「時を経ることでしか、今のようなものにはなれない」と言っていたけれど、“Wonderwall”こそやらなかったものの、“Half the World Away”も“The Masterplan”も、最後のあの曲も2024年の今にしかない意味と重みがあり、それは更新され続けるのだろう。

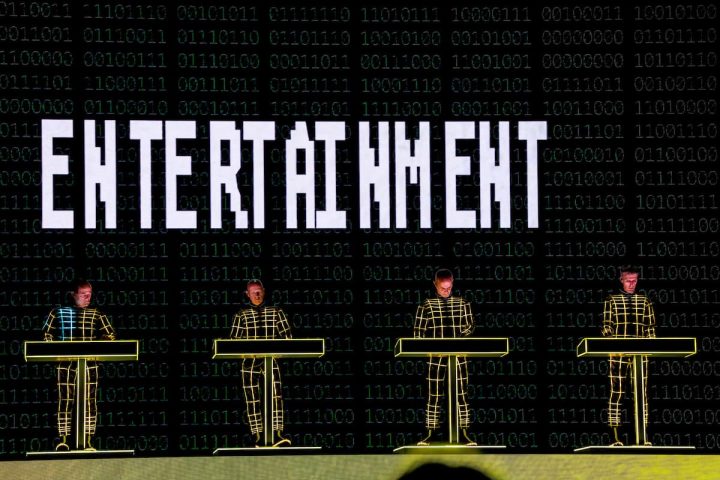

04位 クラフトワーク(7/27 GREEN STAGE)

Photo: Masanori Naruse

UKジャズを最前線で牽引するユセフ・デイズによる“Black Classical Music”を観てから向かったのだけど、クラフトワークのライヴは言語としての映像と音響を駆使したサウンドの組み合わせとして完成されたもので、その意味でライヴというより一種のコンセプチュアル・アートとして捉えている。“Spacelab”の演出よろしく、今回はそんなクラフトワークが大自然が取り巻く苗場の地に降り立つことになったわけだが、その本質は変わらず、“The Man-Machine”ではコーラスと共に歌詞が大写しとなり、“Autobahn”ではどこかファンタジーのような高速道路の映像が同期する。なので、そのパフォーマンスは代わり映えしないとも言えるのだけど、この日は一つ大きく違うことがあった。“The Model”の後にラルフ・ヒュッターは「友人である坂本龍一に捧げる。1981年の初来日公演からの仲で、永遠に友人だ」と語り、“Merry Christmas Mr. Lawrence”の後、“Radioactivity”も日本語詞で演奏された。それは日本だけの特別な瞬間だった。

03位 ターンスタイル(7/28 WHITE STAGE)

Photo: Taio Konishi

少し始まるのが遅かったので前のほうを見に行ったら、最終日の最終盤となったこのアクトを待ち受けている人がわんさか集まっている。ひとたびフロントマンのブレンダン・イェーツがステージに登場すれば大歓声だ。1曲目の“T.L.C.”からそうした期待を観客は全身で表してみせる。“Endless”はそこにさらに燃料をくべる格好となり、シンガロングも起こる。そこからはデビュー作の“Fazed Out”、マスターピース『グロウ・オン』からの“Underwater Boi”、“Don’t Play”、“Wild Wrld”といった珠玉の楽曲が披露されていくのだが、“New Heart Design”のようなあのアルバムを一線を画す存在にした曲を聴いていると、彼らはハードコアという自らのジャンルも対象化することで、そこらへんの兄ちゃんがバンドをやるという見慣れすぎた光景を一つの奇跡に変えていることに気付かされる。それが何より表れていたのは最後の“Holiday”で、ステージに100人以上の観客が上がった光景は今の時代の「俺たちのバンド」ならではだった。

02位 レイ(7/28 GREEN STAGE)

Photo: Masanori Naruse

ネイビーのシースルーのドレスに裸足という姿でステージに登場したレイだが、1曲目となった“The Thrill Is Gone”を歌い出した瞬間にその巨大過ぎる才能があまりに別次元のものであることを痛感させられる。しかし、本人はウォーミングアップという感じで、“Worth It”や“Mary Jane.”といった技ありの楽曲で、その圧倒的なスキルと個性と魅力はさらに全貌を現していく。自分はインディペンデントでドギツいことも歌ってしまうんだけど……という紹介で始まったのは“Ice Cream Man”で、プロデューサーから身体を求められた体験を赤裸々に歌う内容に心を動かされずにはいられない。直後に三幕構成の7分に及ぶ最新シングル“Genesis”を一分の隙もなく歌い上げ、ジェームス・ブラウンのカヴァーや前レーベル時代の“Secrets”といった楽曲を挟みながら、最後に披露されたのはもちろん“Escapism”で、終始晴れやかだったレイの表情には不遇を味わいながらも怨恨や憤怒を交えず、自らの才能で前を向くアーティストの姿があった。

01位 ザ・キラーズ(7/26 GREEN STAGE)

Photo: Chris Phelps

1曲目が“Somebody Told Me”の時点で確信したが、2曲目が“Enterlude”からの“When You Were Young”で、次が“Jenny Was a Friend of Mine”ということで、ライヴの幕開けを飾ることになったこの展開で彼らが「代役」のヘッドライナーとしてなどではなく、本気で苗場をロックしに来たということは、あの場の全員に伝わっただろう。その後も“Smile Like You Mean It”があり、“Spaceman”があり、キャリアを通してアンセムを書こうと心を砕いてきたバンドだなと改めて思う。“For Reasons Unknown”ではワタルさんというドラマーが見事な演奏を披露して、気遣いあふれる姿勢も含めて会場の熱を一段と高めてくれた。けれど、ここからの底力がこのバンドのライヴの醍醐味だと思う。“Read My Mind”も“All These Things That I’ve Done”も“Human”もまだ残っていて、当然、最後はあの曲だった。20年ぶりのフジだったが、本当に「ロックンロール・ショウにふさわしい場所」を作り上げたパフォーマンスだった。

Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.

関連タグ

_2563 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/415lxbfrdVL._AC_SL1000_.jpg)