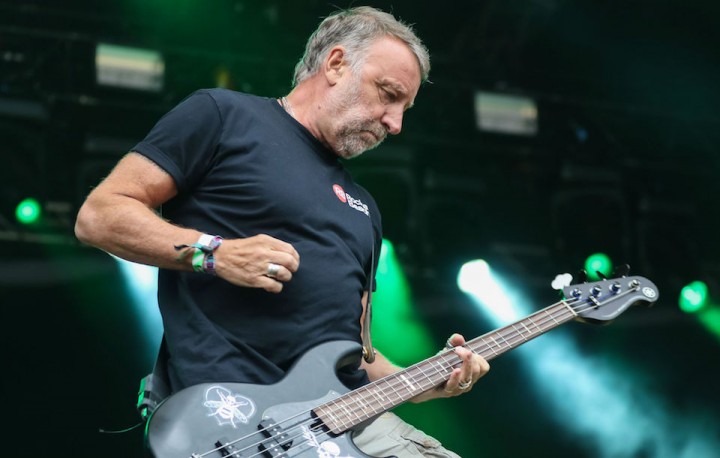

Photo: GETTY

ピーター・フックは来たるロンドンのロイヤル・アルバート・ホール公演でマンチェスター・カメラータ・オーケストラと共にジョイ・ディヴィジョンの楽曲を演奏することについて自身の見解を語っている。

ハシエンダにまつわる名曲を演奏する「ハシエンダ・クラシカル」に続いてマンチェスター・カメラータ・オーケストラと手を組んだピーター・フックは、音楽監督のティム・クルックスとのコラボレーションによって、ジョイ・ディヴィジョンの楽曲を主体としたオーケストラによる「没入型のコンサート」を計画している。

ピーター・フック・プレゼンツ・ジョイ・ディヴィジョン・オーケストレイテッドと題された公演はロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで2019年7月5日に開催される。

「そうだね。これは実に簡単な決断だったんだ」とピーター・フックは『NME』に対してこの一夜限りの特別公演について語っている。「オーケストラと一緒にやっていて興味深いのは、ほとんどの俺たちのようなミュージシャンは何年もかけてオーケストラを模倣しようとしていたということでね。特にジョイ・ディヴィジョンの『クローサー』では、ピアノやストリングス、シンセサイザーを加えることで、俺たちがやっていたのは安価なオーケストラだったということなんだよ。フィーリングはもちろんあるんだけど、チープなものだったんだよね」

「ハシエンダ・クラシカルの時にすべての楽器を置き換えてみたら、まさにオーケストラを聴いているということになって、見事に結実したんだ。ああしたパッションや熱狂を表現するのにオーケストラを使ってみたら、別次元のものになったんだよ。違った形だけど、より情熱的なものとなってね。それで、これは『ジョイ・ディヴィジョンでもうまくいくだろうな』と思ったんだ」

ピーター・フックは次のように続けている。「2010年にジョイ・ディヴィジョンを記念したプロジェクトを始めたんだけど、このアイディアに対するネット上の荒らしからの反応は手厳しいものでね。それで、このアイディアが素晴らしいものであるってことを証明しなくちゃならなくなったんだ。ふさわしい愛のある、味わい深く、よく練られたものだったいうことをね。何も自己弁護しなきゃいけないことなんてないわけでさ。だって、俺は曲を書き、バンドの4人のうちの1人だったんだからね。ジョイ・ディヴィジョンを演奏したいと思うのに、自己弁護する理由なんてないわけだよ」

「だけど、これも世の摂理だからね。俺は自己弁護しなきゃいけないことになったわけだけど、でも、みんなには俺たちがどれだけ素晴らしい形でジョイ・ディヴィジョンの音楽を表現してきたか、そして真っ当な理由でこれをやっていることをどれだけ自覚しているか、見てもらいたいね。誠心誠意からのものなんだ。冗談じゃなくね」

@PeterHook & @MancCamerata Present –@joydivision @Orchestrated_ @RoyalAlbertHall, London

For info & to sign-up for pre-sale join the official event page here – https://t.co/UXrIAuk1XS pic.twitter.com/r2nLrKUSo4

— Peter Hook (@peterhook) September 25, 2018

――公演では“Atmosphere”のようなシネマティックな楽曲にフォーカスするのですか? それとも、様々な曲を披露するのでしょうか?

「いや。なんでもありっていう訳ではないんだ。ジョイ・ディヴィジョンの名曲は何年もかけて様々な解釈がなされていて、その多くを聴いてきたからね。オリジナルの良さを引き出している様々なリミックスを何年も聴いてきて、どのような音を奏でたいかについては確固たるイメージが湧いているんだ。セットリストも既にあって、今はその土台に取りかかれるのを楽しみにしているよ。それと素晴らしいミュージシャンたちと仕事をすることによって得られる後押しもね。これは一夜限りのコンサートであり、オーケストラと作業を始めてからの自分の夢なんだよ」

――この公演や「ハシエンダ・クラシカル」に対して疑念を抱いたことはありますか?

「ああ、とても懐疑的だった、懐疑主義者なもんでね。これは甘えであり、純粋でないと感じていた。けれど、やってみたら、この仕事に対するみんなの努力と愛を感じたんだ。オーケストラがハシエンダの名曲を奏でているのを見て『最も馬鹿げたアイデアだ』と感じていたのが、100%間違いであったと実感したよ。まったく違う話になってね。とても興奮したと同時に、とても大切になロジェクトに携わることの責任の重さを痛感した。そう気軽に背負えるようなもんじゃないしね」

「残念なことに、ジョイ・ディヴィジョンの他のメンバーは携わらない。だから、すべて自力でやるしかないのさ。けど、できる気がしているよ。時計がカチカチと進んでいて、ついに、死ぬまでに達成しておきたいリストに着手する時が来た、というふうに感じている。イアンの歌詞はとても示唆に富んでいて、曲はとてもドラマチックで。それを否定する人はいないわけでさ。今でも驚くべき方法で、若い世代に響いているんだ」

――あなた自身が歌うのですか?それとも、ゲスト・ヴォーカリストを迎えるのですか?

「今、すべてのことをまとめる作業をしているんだ。至難の業だよ。男性、女性ヴォーカリストを、パーカッション、ストリングス、管楽器、ベースに乗せて歌わせて組織するのは難しい。自分が演奏する時は一つの楽器しか見ていないからね。一方で(音楽監督の)ティムは70個の楽器を見ている。オーケストラを組織して、素晴らしい時を生み出せるというのは、ティムの素晴らしい才能だよ」

――イアン・カーティスが曲を書いていた時の精神状態を知っている立場から見た、これらの楽曲に宿っているプレッシャーはどのようなものですか?

「正直に言うと、2010年にイアンの30周忌を偲ぶジョイ・ディヴィジョンのプロジェクトをやった時、身がすくんだよ。俺はヴォーカリストを迎えて、ベースを担当することになってたわけだけど、そうしたらネットの荒らしが現れて、批判してきたわけでね。そしたら、(ハッピー・マンデーズの)ロウェッタが神に祈って、俺のほうを向いて言ったんだ。『あなたがやらなくてはならないのよ』ってね。あの役回りを落ち着いて担えるまでには長い時間がかかったよ。だけど、あれを経て、彼の楽曲を素晴らしく理解することができた。なんと言っても、ジョイ・ディヴィジョンの楽曲をこれまでの人生でも最も素晴らしく感じることができたからね。俺たちが“Dead Soul”を書いたのは、その場所のムードを決めるような、そこに立って、その場所の雰囲気をつかまえることのできる曲を求めていたからなんだ」

「今は自分がそれに取り組んでいて、没頭している。クラシックの形でやると、その雰囲気をもたらしてくれるんだよね。すごく好き勝手にやらせてもらっているんだ。というのも、ピーター・フック&ザ・ライトでも楽しませてもらってきたからね。最初のライヴは200人くらいから始まって、メキシコでは5000人のライヴをやるところまで成功したからね。この音楽と共に世界を回って、新しい友人を作ることはすごく実りあるものでね。ジョイ・ディヴィジョンではほとんどどこにも行かなかったからね。アイルランドすら行ったことがなかったんだ。イアンの計画が妨げられたように感じるのは、すごく腹立たしいんだ」

一方、ピーター・フック&ザ・ライトは2018年9月と2019年2月にUKツアーを行う予定となっており、この公演はニュー・オーダーの『テクニーク』と『リパブリック』を全編演奏するものとなっている。

広告 ザ・ビートルズの新作ドキュメンタリー『ビートルズ ’64』がディズニープラスで11月29日(金)より独占配信!

Copyright © 2024 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.