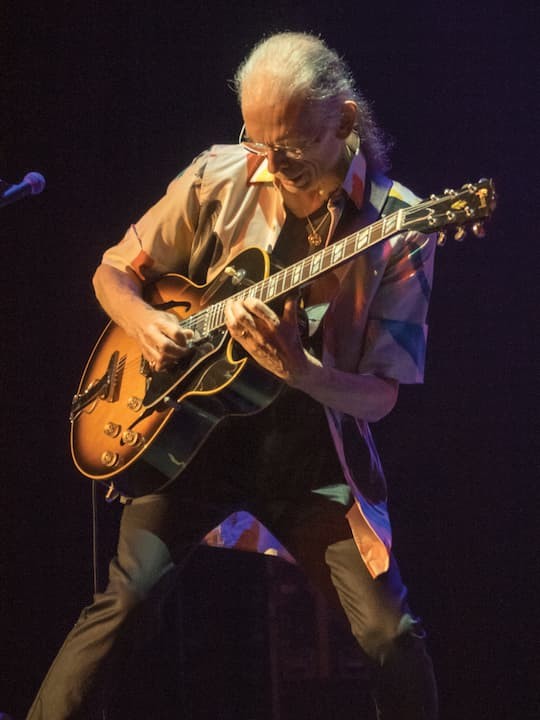

Photo: GottliebBros

5月26日、長年にわたってイエスのドラマーを務めてきたアラン・ホワイトが亡くなった。享年72歳だった。このインタヴューはそのちょうど1週間後となる6月3日にスティーヴ・ハウに対して行われたものだ。イエスの残されたメンバーはアラン・ホワイトの死後まもなく、予定されていた『危機』の50周年を記念したUKツアーならびに日本ツアーをアラン・ホワイトに捧げることを発表している。ロック界のレジェンドと言われる人物が鬼籍に入ることが多くなった中で、敢えて彼らはツアーを予定通り敢行することを選んだ。そして、今回のツアーではそんな彼らが1972年にリリースされたプログレッシヴ・ロックというジャンル自体を代表する名作『危機』を全編再現する。そこで今回、来日公演、アラン・ホワイト、『危機』について訊いたのがこのインタヴューになる。答えてくれたスティーヴ・ハウは、改めてイエスがロックに残した功績とは何だったのかを当事者として語ってくれた。

――訃報から数日というこのようなタイミングで取材を受けていただき、ありがとうございます。訃報に対するバンドのステートメントを出した段階で、「6月に行う『危機』50周年記念のUKツアーをアラン・ホワイトに捧げる」と発表されました。まず、この決断はどのように決まったのでしょうか?

「昨日ふと思い出したんだけど、60年代にザ・ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズが亡くなった時、彼らは数日後にはミック・テイラーとコンサートをやっていた。クリス(・スクワイア)が亡くなったときもそうだった。彼が亡くなったとき、私たちはビリー・シャーウッドとツアーをブッキングしてあったんだ。クリスが回復するまでの間と思っていた。今回はドラムに、しばらく前のツアーからやってもらっているジェイ・シェレンがいた。アランの遺したものに敬意を表するためにも、そしてアランが人生の大半を過ごしたバンドとしても、ツアーを決行するべきだと考えたんだ」

――その前にアラン・ホワイトがツアーから離れることが発表されていましたが、以前から彼の体調が思わしくないことは聞いていたのでしょうか? それとも急なことだったのでしょうか?

「アランの体調が思わしくなくてツアーに参加できないと発表したとき、それが私たちにとって何かの前兆だったのは間違いない。ただ、その時点では、彼が亡くなってしまうことになるとまでは必ずしも思っていなかった。健康状態が悪化していたのは明らかだったけど……でも、結局ああいうことになった。ザ・ローリング・ストーンズの場合や、イエスがクリス・スクワイアで経験したことと同じだね。ツアーはもう決まっていたからどうするか決断する必要があった。それで決断したのさ」

――このツアーをアランに捧げることによってツアーの持つ意味合いは大きく変わるかもしれませんが、今回のツアーをどのようなものにしたいというヴィジョンはあなたの中にあったのでしょうか?

「新型コロナウイルスの余波でヨーロッパ・ツアーをキャンセルせざるを得なくなった時、イギリスでは10公演が残っていた。それで私がアイディアを出したんだ。『危機』が50周年を迎えるから、今年は『リレイヤー』のツアーをする代わりに、私たちがミュージシャンとしていわば、いろいろ“成し遂げた”アルバムに専念するのがいいんじゃないかとね。アランへのトリビュートという意味合いもあるけど、このアルバムの曲を以前みたいにジョン・デイヴィソンとやるというのも大切なことなんだ。アルバム・シリーズは私たちにとってとてもエキサイティングな企画なんだ。『リレイヤー』を2020年にやる計画は2021年にも延期になってしまったけど、1978年以来、イエスとしてほとんどプレイしていなかった“Sound Chaser”と“To Be Over”の練習に暇がなかったよ。演奏するには複雑な曲たちだけど、ちゃんと準備してツアーに臨もうとしていた。ただ、今回は時期として適切ではなかったんだね。それで遡って『危機』をやることにしたんだ」

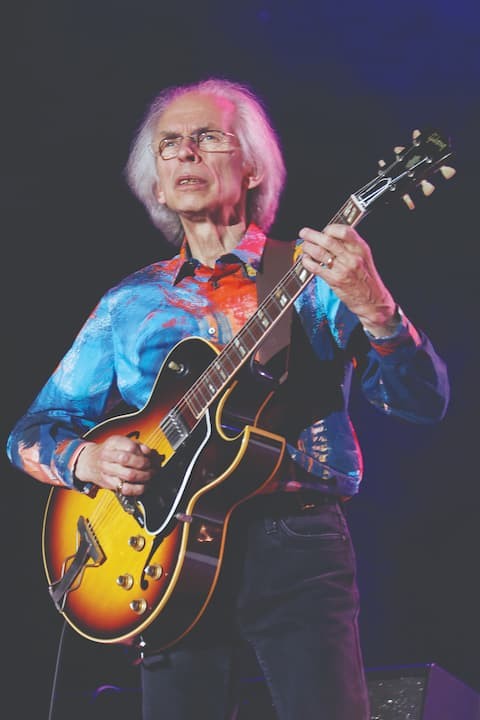

Photo: GottliebBros

――『危機』はライヴでの高揚感を捉えるためにスタジオにステージを作って、レコーディングが行われたとされています。レコーディングはどのような感じだったのでしょうか?

「確かにあのばかばかしいステージを作ったんだけど、そんなに長くは使いはしなかったと思う。割とすぐに取り壊して通常のレコーディングに戻ったんじゃなかったかな。だって……スタジオの中にステージだよ?(笑)。いささか不必要だよね。いろいろ問題も起こるし。私が憶えている限り、レコーディングにあのステージはそんなに使わなかった気がする。共同プロデューサーのエディ・オフォードはライヴでの高揚感を捉えることを意識していたかもしれないけど、アルバム自体はすごくスタジオ的だからね。よその教会のオルガンの音も入っているしね。バンドとエディ・オフォードでプロデュース度が高いアルバムを作ったんだ。そんな内容だったから、スタジオ内に大きなステージを作るなんてのは完全に不必要なことだったんだよ」

――このアルバムでは各セッションごとに民主的な話し合いが行われたとも言われています。あなたはそれをどのように考えていましたか?

「70年代に作ったアルバムでの“民主的なリハーサル”は、私たちにとってはかなりの苦難だったけど、コラボレーションの手段のひとつだったんだ。『危機』と『海洋地形学の物語』で良かったのは、ジョン・アンダーソンと私が曲の大半を書いていたからコンセプトがちゃんとあったということだね。20分級の曲を書いて、メンバーに「ごらん。これらの曲はものすごく壮大でシンフォニックだ。質も高い。アルバムの1面をまるごと使って入れるべきだ」と言ったんだ。それで『危機』でも『海洋地形学の物語』でもそれを実行した。それが定型になったんだ。『危機』のときは……ひとつ確かなものがあるとすれば、クリス(・スクワイア)とビル(・ブルーフォード)の間で色んなことを工夫していたということだ。いつも2人の間でやりとりはあったけど、必ずしも楽なことじゃなかった。あの作品はクリスとビルにとっては5作目、私にとっては3作目のアルバムだったけど、ビルにとっては転機となった作品だった。このアルバムを完成させたビルは他のことをやりたい、もう商業的なことはやりたくないと思うようになったんだ(笑)。『危機』が商業的だと思ったのかね」

――この作品を最後に脱退しましたね。

「そう。ロバート・フリップと一緒にやりたいと思うようになったから、私たちは彼を手放したんだ。コミットできないならそれっきりだということでね。ただ、それは当時私たちが思っていたよりもずっと根本的な変化になった。アラン(・ホワイト)がいるからいいや、ビルの幸運を祈る、なんて思っていたけどね。アランはローリング・ストーンズにミック・テイラーが入ったときみたいにスムーズに入って、それまで培っていたものをすぐに引き継いでくれたんだ。それもまたアランの素晴らしい功績のひとつだね。まあそんな感じで……どのアルバムも成り立ちは違う。多くは『危機』よりも苦悩の色が濃かったね。『トーマト』も作るのになかなか骨が折れた。『ドラマ』のときは雄弁に、ひたすらファンタスティックに出来上がったね。ジェフ(・ダウンズ)とトレヴァー(・ホーン)が加入してくれて新しいラインナップになったし、クリスとアランと私はトレヴァーたちと組む前に“Tempus Fugit”なんかをプレイしていたから、ロック・バンドとして必然的に作ったアルバムだったんだ。ロック・バンドとしては一生ロック・バンドであり続ける必要があるからね。この頃には他の実験的なこともいろいろやっていて、なかには成功したものもあったけど、バンドのムードやフレンドリーな雰囲気はいわゆる“商品”によってまちまちだった」

――前作『こわれもの』、そして『危機』、『海洋地形学の物語』はプログレッシヴ・ロックというジャンルを代表する名作でしたが、今振り返って『危機』で達成できて最も誇らしい部分はどこでしょう?

「ジョンと私が曲を一緒に書くようになって、“Roundabout”ができて、パワフルなソングライティング・チームが新たに生まれた。アンダーソン&スクワイアとはまた違った形でね。私が加入したときはアンダーソン&スクワイアが主だった。クリスのソングライターとしての役割を過小評価する訳ではないし、彼のおかげで“Onward”をはじめ素晴らしい曲がたくさん生まれた訳だから。ただ、ジョンと私がチームとして強力なものをメンバーに提案することができたということだ。1人で曲を提案したら、4人説得しないといけないけど(笑)、2人でやれば説得するのは3人で済むからね。そうやってバランスや曲の構造が生まれたんだ。他のメンバーが私たちについてきてくれたことを誇りに思っているよ。私たちにリードを任せてくれたというのかな。『危機』が結論を迎えた頃には全員ものすごくハッピーだったから、その後、ビルが抜けたいと言い出したときはショックだったけどね。『危機』の良かったところは、20分級の曲がここから始まったことだね。その後『海洋地形学の物語』、『リレイヤー』と続いていった。イエスにとっては新しい“スケール”だったんだ。自分たちにできるかどうかわからない、新しいゴールだった。そして『危機』でそれを達成したときは、ファンも受け容れてくれたしね」

――そして、あなたもおっしゃっていたように、『危機』のレコーディングを終えたところでビル・ブルーフォードが脱退し、ツアーからアラン・ホワイトが加入するわけですが、あなたとアラン・ホワイトのお二人が最も長期にわたってイエスに在籍することになりました。どんな友人だったと言えますか?

「70年代に彼が加入したとき、彼は既にビッグネームで、評判になっていた。ファンタスティックなドラマーだったよ。ビルのコピーではなく自分自身のスタイルを持っていた。ドラミングがとてもパワフルでね。特に『ドラマ』ではその力強さが確立された。20年経った頃、私は彼にこう言ったんだ。『ドラマ』でのドラミングが本当に際立っているってね。彼のパワーがあのアルバムに貢献してくれたと。彼は人懐こくて、すごくリラックスさせてくれる奴だった。挑戦的な性格ではなかったんだ。喜ばせるのが楽……とまでは言わないけど、何か決断をしなければならないときにわざわざ事を荒立てるようなやつではなかった。物事を層で見て、全体のことを考えて『同意するよ』と言ってくれるやつだったんだ。だから本当に愛すべき、好かれるタイプの男だったよ。私たちは長年の間に、本当にたくさんのライヴを共にしてきた。私はイエスに再加入したけど……自分が『結晶』からずっといるとは言い難いな。あれはまた別物だったから。1995年前後、『キーズ・トゥ・アセンション』の頃にまたイエスに戻ってきたときには、アランとクリスのドラムとベースがパワフルな牽引役となってあのアルバムができたんだ。そして、2005~2007年辺りに活動休止していた頃は、私はエイジアを再結成してしばらくそっちで活動していた。あの頃は日本にとても温かく迎えてもらったな。その後、2008年にイエスを再始動して、ベノワ・デイヴィッドとオリヴァー・ウェイクマンを迎えた。あのメンツは何年かもって、『フライ・フロム・ヒア』を出すことができた。残念ながらオリヴァー(・ウェイクマン)が私たち他のメンバーがいてほしいと思っていたのに脱退してしまったけどね。とはいえ、ジェフ・ダウンズが復帰してくれたのは本当に良かったと思っている。トレヴァー・ホーンとよく組んでいたのはあいつだからね。ベノワ(・ディヴィッド)は本当にいい奴だったし、イエスにもよくコミットしてくれたけど、過酷なツアーで色々アップ&ダウンがあって、イエスにいられなくなってしまったんだ。それで、ジョン・デイヴィソンという素晴らしいシンガーを見つけたんだ。あいつが力強さと不変性をバンドに与えてくれた。バンドにとってはそれが救いだったよ。ジョン・アンダーソンでもない限り、誰でもいいって訳にはいかないからね。ジョンのことは私も大好きだ。ただ、外から見たバンドと、実際にバンドとして機能するための条件は違う。外のコーティングだけ見ていると内側は分からない。ジョン・アンダーソンが復帰すれば良かったのに、と傍から見れば思えたかもしれないけどね。でも、今はジョン・デイヴィソンでうまく行っているし、ジェフ・ダウンズも戻ってきたし、クリスの代わりにビリー・シャーウッドも入ってくれた。今のラインナップはイエス史上最長じゃないかな。しかも、私に言わせれば強力になる一方だ。今も今度のツアーの準備をしているけど、絶好調だからね」

――そのメンバーで最新作『ザ・クエスト』をパンデミック中にレコーディングした訳ですが、あなたは単独でアルバムのプロデューサーも務めています。この作品でやりたかったこととは何でしょうか?

「パンデミック中はできるだけその時間を有効活用するようにしていた。かなりまとまった時間ができたからね。おかげで『ザ・クエスト』もレコーディングできた。ジェフ(・ダウンズ)とジョン・デイヴィソンはイギリスにいたから、私たちがヘッドクオーターにしているスタジオに集まることができた。一部はファイルシェアで作ったけど、ファイルシェア自体はこうなる10~15年前からやっていたことだから、今回が特に例外という訳ではなかった。ファイルシェアリングには合理的な面もあるんだ。モニタリングしつつファイルをやり取りしながら『この曲にはこう手を入れた』なんてインタラクションしながら作れるしね。そうやって素材を蓄積していったんだ。多くを自宅のスタジオでレコーディングしながらね。半分くらいは私のスタジオでレコーディングしたよ。理想的なアルバムの作り方じゃないって言う人もいるけど、プロデューサー的な視点から見ると、実はすごくコントロールが効く状態なんだ。とても意味のあるシチュエーションだよ。今回は私の名前がプロデューサーとして前面に出ている。そろそろそういう時機が来たような気がしたからね。ハッピーで楽しいアルバムにしたいというのをこっちからメンバーに提案したかったし、実際そうなった。だから、このパンデミックの時期に関しては、こうすればよかった、ああすべきだったみたいな後悔はないんだ。世界中がスタックしていたけどね」

――初めての単独プロデューサーというのはプレッシャーにはならなかったですか?

「私は長年の間、たくさんのプロデューサーから……イエスと一緒に作品を作らなかった人たちも含めての話だけど、たくさんのことを学んできた。ずっとプロダクションについて学んできたという自負があったから、基本的に強い自信があったんだ。最終ミックス、5.1ミックス、バッキング・トラック……すべてが揃った状態に辿り着いたときも、レーベルのトーマス・ウェイバーがこれから完成しようとしているものについてびっくりするくらい喜んでくれたしね。トーマスはこのプロジェクトの『静かなるコラボレーター』だったと思う。トーマスはイエスのアルバムがアイディアに見合った内容になることを望んでいた。随分と説得力のある注文だなと思ったよ(笑)。50年も経つと『危機』と同じようなアルバムを作ることにはならないしね。とにかく美しい音楽を作りたい一心でイエスをまとめたよ。メンバーともフレンドリーに接して、励ましたりしてね。プロデューサーが持っていなければならない資質のひとつとして、すべての疑問に答えを持っている必要がある(笑)。いろんな問題が起こるけど、プロデューサーとしては『うーん、よく分からないねえ』と言っている訳にはいかないんだ(笑)」

――(笑)。

「バンドのメンバーが考えていることというのは常に私に影響してくるから、全員に反対して仕事する訳にもいかないし、何と言っても彼らのサポートや励ましがないと私もやっていけないからね……ともあれ、プロデューサーを務めるチャンスをもらえて嬉しかったよ。イギリスでは『stick my neck out(敢えて危険を冒す)』という言い方をするんだけど、それをやって『プロデューサー:スティーヴ・ハウ』と自分の名前を出したのは、私にとってはとても重要な経験だったと思う。私の全体的な役割は確かにそれだったしね。中途半端にはやらなかったし、ちょっとだけ手伝ったとかそういう訳でもなかったから。舵取りをして、時には路線変更をしたり、何かを足したり編集したり。なかでもジョン・デイヴィソンとは特に密にコラボレーションできた。イエスは……というかどんな音楽でもそうだけど、どんな曲でも、一番重要な要素はヴォーカルだからね。その考えを下に他のものは動いているんだ。例えばトニー・ベネットの“The Good Life”を聴けば分かると思う。あの曲はオーケストラがトニー・ベネットのために動いているんだ。それとまったく同じで、イエスもジョンの声を中心にアレンジを決めている。ジョンが入ってくる頃にはお膳立てができているんだ。私はイントロとエンディングに異常なくらい神経を使う。“Roundabout”のイントロもなかなかのものだろう?(笑)。ということでそっち方面の自信はあるんだ。もしうまくいかなかったら途中で辞めていたと思うね。私自身にとってもうまくいく必要があるから。『ザ・クエスト』のことは心から誇りに思っているよ。息の長いアルバムになると思う」

――新型コロナウイルスは全世界の人々が影響を受けることになったわけですが、ああしたことが起こったことをあなたはどんな思いで見つめていたのでしょうか? 得た教訓はあったでしょうか?

「最初の2ヶ月は今までの人生の中でも最悪の部類に入っているね。2020年にはツアーがキャンセルされたんだ。あれは憂鬱だったよ。みんなで『もしかしたらもう二度とツアーができないかもしれないな』なんて言っていたんだ。『俺たちももう終わりか』ってね。すべてがまた軌道に乗るまでは数年かかるだろうし、ツアーに急いで出る必要もなくなってしまったからね。パーソナルな意味ではもちろん恐ろしかったし、心配の種だった。世界中のあらゆる地域がそれぞれの地獄に耐えていたしね。イタリアの友人たちが、イギリスにコロナ禍が上陸する前に地獄を味わっていたのを思い出すよ。起源は中国だったと言われているけどね。それが野生動物を食肉として使ってしまったからなのかは分からないけどね。私はヴェジタリアンだからそもそも肉食には真っ向から反対だけど。それとも細菌戦争が飛躍して、ああなってしまったのかも分からない。ただ、エコロジーの面でも人間が世界に手を加えようとするとああいうことが起こるんだろうな。こんな世の中になってもまだ細菌戦争に加担しようとしている奴らもいるし……まったくショッキングな話だ。第1次世界大戦、第2次世界大戦、ベトナム戦争が終わってもこんな感じとはね。イギリスでもアイルランド紛争という独自の問題がある。何千人という人々が命を落としてしまった。戦争で世界が教訓を得たと思ってしまうけれど、実はそうじゃない。コロナ禍が始まった当初の大きな学習曲線ではみんなその状況に慣れようと頑張っていた。でも、ウクライナの戦争を見てごらん。パンデミック状態の中でも殺人が行われているんだ。人間は一つも学んじゃいない。今のエコロジーの状態を見ても、この問題は永遠に解決しない気がするね。人間が金儲けに走るのをやめない限り。例えばオーストラリアはどんどん石炭を掘っている。まだまだたくさんあるからね。つまり、人間はいまだに昔の世界から搾取しているということだ。新しい世界の方がずっと緑があるというのにね。そろそろ動物よりも人間にエサを与える必要がある気がするね。動物は人間にとって2番目に大切で、愛情をもって育てているものだけど、人間を機械みたいに扱うのはもうやめた方がいい。75年の人生の中でいろいろなものを見てきたけど、私の通っていた学校は屠殺場の近くという恐ろしい所だったんだ。気に入らなかったね。その後22~25歳くらいの頃にヴェジタリアンになった。それから一度も肉食に戻っていないし、一切後悔していないよ。ヴェジタリアンになったおかげでホリスティックな治療法や生活に目を向けることになったしね。自然治療に。一方、薬物治療では人々がたくさんの金儲けをしている。そういう会社は金持ちだ。薬物治療は必要なものだし、すべてを否定するつもりはないけどね。ただ、もっと中庸になれればいいと思う」

Photo: GottliebBros

――今回、日本に来るのも2019年以来となるのですが、日本で思い出に残っているエピソードがあれば教えて下さい。

「そりゃ、日本は私たちにとって今までもずっと特別な国だよ。アメリカみたいに巨大な国ではないし、ヨーロッパとも違う。小さいけれど美しい文化と美しい歴史を持っている。マクロバイオティクスの観点からも素晴らしい国だ。日本の食べ物はいわゆる『農民の食べ物』で、シンプルな素材をピュアな形で活かしている。こんな言葉を使うのも何だけど、ツアーに関しても贅沢な感性があると思うんだよね。ヨーロッパでツアーするとなかなか荒っぽいというか、いろんな国を移動していくのが疲れることがある。アメリカも砂漠があったりするしね。でも、日本は新幹線が本当によく機能している。日本とイエスの歴史を考えると、まずミスター・ウドーに感謝したい。イエスでもエイジアでも本当によくしてくれて……ソロでも行ったことがあるな。そんな訳で私は日本を様々な形で経験してきたんだ。そのすべてが行った甲斐のあったもので、気持ちよく滞在できて……ほら、みんな礼儀正しいし。全世界がそういう訳ではないからね。予測不可能なことも世界にはたくさんあるけど、日本にはある種の落ち着きがあるというか、サンクチュアリのようなところがある。それは食のクオリティが高いのと、クリアなものの考え方から来ていると思うんだ。日本には独特の感性があって、それは日本人だけじゃなくて人間全体の存続に大切な要素なんだと思う……他の国から見ても日本はいいイメージを醸し出していると思うよ。中国や韓国やヨーロッパのように独特の居場所がある。しかも、とてもいいところにいると思うんだ」

――では、最後の質問ですが、ここまでうかがってきた通り、イエスはプログレッシヴ・ロックというジャンルを代表するバンドだと思うのですが、プログレッシヴ・ロックはロック全体の歴史にどう貢献したと思われますか?

「サイケデリック・ロックに続く大爆発だったと思うね。プログレッシヴ・ロックはサイケデリック・ロックから派生したものではあるけど、ワイルドなクレイジーさに終始するのではなくて、様々な影響を受けてきた様々な人々が集まって作ったものを『洗練化』することに貢献したと思う。私はカントリー・ウェスタンも好きだし、ABBAも好きだ。クラシック音楽も好きだ。そういう多彩なマインドがプログレッシヴ・ロックの原動力になったんだと思う。ただ、トレンドがいろんな形に発展していったから、何か名前を付ける必要もないかもしれない。私たち自身も名前を付けていなかったからね(笑)。グラフィックとかオーケストレイテッドとかそういう呼び名もしっくりこないし……ただ、イエスと『危機』がプログレッシヴ・ロックの転機になったと考えてもらえるのは嬉しいことだ。これからも影響を与え続ける作品であってほしいと思っているよ」

通訳・翻訳:安江幸子

Photo: GottliebBros

来日公演詳細

YES『危機』50周年記念ジャパンツアー

9月5日(月)Bunkamuraオーチャードホール

開場18:15 開演19:00

チケット:S席12,000円、A席10,000円

9月6日(火)Bunkamuraオーチャードホール

開場18:15 開演19:00

チケット:S席12,000円、A席10,000円

9月8日(木)NHK大阪ホール

開場18:15 開演19:00

チケット:S席12,000円、A席10,000円

9月9日(金)名古屋ビレッジホール

開場18:15 開演19:00

チケット:12,000円

更なる公演の詳細は以下のサイトで御確認ください。

https://www.livenation.co.jp/artist-yes-40059

広告 ザ・ビートルズの新作ドキュメンタリー『ビートルズ ’64』がディズニープラスで11月29日(金)より独占配信!

Copyright © 2024 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.