30位 ネイオー『フォー・オール・ウィー・ノウ』

このロンドン出身の才女は、小綺麗でクールなソウル・ミュージックを以って、ラプスリーやメーベル・マクベイ・スミスらと共に同ジャンルのリバイバルを牽引している。デビュー・アルバム『フォー・オール・ウィー・ノウ』は、セクシーなスロウジャムの”Get To Know Ya”からロマンティックで恥じらいのない”Adore You”に至るまで、涼しげで軽快な楽しさを2016年のサウンドに取り入れている。彼女は今年、『NME』に次のように語っている。「多分、発売一週目でたくさん売れるようなアルバムではないけど、口コミで広がるアルバムにはなりうるわ。それでみんな聴き始めるでしょ。それからゆっくり時間をかけてこの作品は成長して、ホームを見つけるのよ」

29位 ケイト・テンペスト『レット・ゼム・イート・カオス』

ケイト・テンペストによる7章にわたる長文形式のラップ詩である今作は、彼女のセカンド・アルバムとして、そして詩集の両方としてリリースされた。巨大な嵐によってアパートから追い出され、ロンドンのストリートで交わることとなった7人の傷つき孤立した人々に関する物語となっており、現代の都会での生活の中心に悪性の腫瘍としてはびこっている事象――利己的な孤立や疎外――に切り込んでいる。それらこそが私たちを引き離し、人類の悲惨な運命から我々の目を背けさせているのだという。「愛するあなたたちが、目を覚ましてもっと人を愛するよう切に願っているわ」とケイト・テンペストはラップをする。そうして私たちは目を覚まし、もっと彼女を愛してしまうのだ。

28位 ゴート『レクイエム』

サイコな変わり者を自称するスウェーデン出身のグループであるゴートは、通算3作目となるアルバムで、自らの仰々しいサウンドに70年代のブリティッシュ・フォークや、人身御供のウィッカーマンの儀式のような異教徒的なポップスの雰囲気を取り入れている。カルト的なパンフルートに始まり、ヒプノティックなリズムやアフロ・ファンク等によって味付けが施された『レクイエム』は、実に絶品の作品となった。妻のローブをタイダイ染めにしたり、次なる犠牲者を探しながら、それは深く染み込む作品となっている。ケミカルなテーム・インパラと共にバーニングマンへの旅をするよりも、純粋にサイケデリックだ。

27位 ギグス『ランドロード』

南ロンドン出身の大御所UKラッパーであるギグスは、自身のブランドとなっている派手なビートと咆哮のようなアドリブが特徴的なハードボイルドなヒップホップを10年かけて磨いてきた。通算5作目となるアルバム『ランドロード』で、人気獲得のために必然的にアウトサイダー的役割を演じながらも成功を味わうこととなった。本作にはグライム・シーンの時の人であるストームジーが参加しているほか、知る人ぞ知るトッテナム出身のラッパー、カスイズデッドも参加している。アルバムのハイライトである”Lock Doh”はかなりトロピカルで夏を感じさせる曲であり、もし神経質で感情的に塞ぎ込んだリリックでなければ、ラジオで大ヒットを記録することも可能な楽曲だったはずだ。メインストリームの外縁で饗宴に耽る繊細な男の作品なのだ。

26位 ビッフィ・クライロ『エリプシス』

「俺たちならおそらくできるだろうとお前たちが思っていた以上の、はるかに多くのことを俺たちは成し遂げてきたんだぜ」とサイモン・ニールは、『エリプシス』の1曲目”Wolves Of Winter”で豪語する。自分たちのことを便所のような会場にいるただの痩せこけて禿げ上がった変人に過ぎないとこき下ろしていたような、否定的にしか物事を見れない捻くれ者たちに向けて残忍に中指を突き立てている。今や彼らは筋骨隆々とした、あごひげを蓄えてアリーナやスタジアムに立つ変わり者である。人間国宝としての、そしてフェスの永遠のヘッドライナーとしての彼らのステータスは、自信に満ち溢れた大胆不敵な『エリプシス』によって確固たるものとなった一方で、彼らの不道徳で型にはまらない本質はまったく損なわなれていない。名声は彼らを蝕んだりしない。彼らはいまだ獣のままでいる。「マジで最高な」ビッフィ・クライロのままなのだ。

25位 ブロッサムズ『ブロッサムズ』

インディは休息期間にあるのかもしれないが、シーンの往生からは程遠いということを、ストックポート出身の5人組は2016年における流星の如き活躍で証明して見せた。しなやかに曲がるようなシンセが仰々しい、セルフ・タイトルを冠したデビュー・アルバムはUKアルバム・チャートの首位を発売初週に獲得している。ニュー・オーダーからノエル・ギャラガーに至るまで様々な影響を反映した楽曲が鮮やかに満ち溢れた、ラジオにぴたりとハマるアルバムである。「ハロー、ハロー」で幕を開ける”Charlemagne”から、終盤のサイケデリックなブルース”Deep Grass”に至るまで、常に自分たちの限界を押し広げようとしている。アルバムの中盤に配された、ぼんやりとした霧の中に溶け込んでいくようなピアノ・バラード”Onto Her Bed”が最高の例だろう。

24位 ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズ『スケルトン・ツリー』

ザ・バッド・シーズの通算16作目となるアルバムに向けた楽曲制作とレコーディングは、ニック・ケイヴの15歳の息子アーサーがブライトンの自宅近くの崖から転落して亡くなる前から進行していたのだが、その悲劇によってこのアルバムが人気のない真っ暗闇に覆われたものとなったのも無理はない。殺伐としていて衰弱した、実験的なエレクトロニカ・サウンドとなった『スケルトン・ツリー』において、ニック・ケイヴは深い悲しみを断片的な音風景の中で吐露している。喪失感、愛情、運命付けられた死といった圧倒的なほどに痛切なテーマがこの作品を特徴付けており、これまでのニック・ケイヴ以上に力強さを感じさせる作品である。

23位 マイケル・キワヌーカ『ラヴ・アンド・ヘイト』

4年前、マイケル・キワヌーカはデビュー・アルバム『ホーム・アゲイン』をリリースした。優しくソウルフルなデビュー・アルバムで、自信が生まれる時代以前の、繊細でヴィンテージなソウルを奏でる若者と称されることとなったマイケル・キワヌーカだが、2016年のマーキュリー・プライズにノミネートされた『ラヴ・アンド・ヘイト』で、より一層野心的な作品を創り上げている。アルバムの1曲目を飾る”Cold Little Heart”は、大胆なストリングスと雄大なコーラスから成る10分に及ぶボリュームのある楽曲となっている。一方で、”Black Man In A White World”では重みのあるリリックでキワヌーカの才覚が発揮されており、2016年の最も痛烈で政治的な楽曲の一つとなった。全楽曲が一体となり、豊穣でパワフルな作品に結実している。聴いてみてほしい。

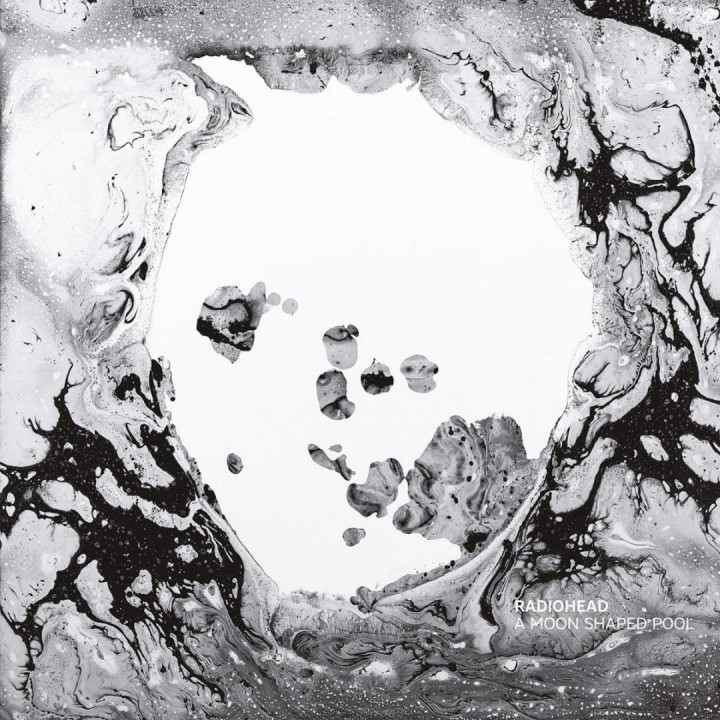

22位 レディオヘッド『ア・ムーン・シェイプト・プール』

マーキュリー・プライズにもノミネートされた通算9作目のアルバムにおいてレディオヘッドは、これまで長い間出し控えてきた楽曲をついにリリースするという予想だにしなかったことをやってのけた。”Burn The Witch”のリリックは、2003年のアルバム『ヘイル・トゥ・ザ・シーフ』のライナーノーツに登場していたし、”True Love Waits”は1995年から彼らがライヴ・パフォーマンスで度々披露してきた楽曲である。近年のトム・ヨークのエレクトロニカな作風と、ジョニー・グリーンウッドの持ち味であるオーケストラの才覚が、『ア・ムーン・シェイプト・プール』では見事に調和しており、超越的な静穏(”Daydreaming”)に、政治的な憤り(”Burn The Witch”)や力強くモータリックなノイズ(”Ful Stop”)とが融け合っている。このアルバムに伴うライヴが証明してきたように、レディオヘッドは私たちがこれまで見てきた中で最もリラックスしており、人間的であった。

21位 アンダーソン・パーク『マリブ』

今年は、アンダーソン・パークの存在に注目せずに過ごすほうが難しかった。ドクター・ドレーの2015年のカムバック作『コンプトン』で話題をさらった西海岸出身のシンガー/ラッパーは、この12ヶ月もの間に、ケイトラナダやチャンス・ザ・ラッパーから、ア・トライブ・コールド・クエストやマックルモアに至るまで、あらゆるアーティストの作品に参加してきたほか、プロデューサーであるノレッジとのコラボ・ミックステープも発表している。しかし、彼の2016年のハイライトは、通算2作目となるスタジオ・アルバム『マリブ』がリリースされた1月まで遡ることになる。16曲入りのネオ・ソウル大作である本作は、斬新なアイデアやオールドスクールR&Bへのオマージュに溢れている。そして何と言っても重要なのが、徹頭徹尾アンセム揃いだということ。一度聴いたら抗えず耳にこびり付いてしまう楽曲、”The Bird”は必聴だ。

Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.

_2563 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/415lxbfrdVL._AC_SL1000_.jpg)