10位 パニック!アット・ザ・ディスコ(8/20 東京 MOUNTAIN STAGE)

Photo: ©SUMMER SONIC All Rights Reserved

1曲目でいきなり紙テープが発射される演出に今のモードを感じる。現在はブレンドン・ウーリーの一人態勢となったパニック!アット・ザ・ディスコだが、この日のステージでも徹底されていたのはブレンドンがフロントマンとしてエンタテインメントを届けるという姿勢だ。その象徴とも言えるのが、以前からライヴのレパートリーだった“Bohemian Rhapsody”の完コピ。映画『スーサイド・スクワッド』のサントラに収録された絶好のタイミングでもあったが、グランド・ピアノをわざわざ用意したそのパフォーマンスで、この日のライヴを決定づけていた。“I Write Sins Not Tragedies”なども披露されたが、最新作からの“Victorious”が最後を飾っていたのも印象的だった。

9位 サヴェージズ(8/21 東京 RAINBOW STAGE)

Photo: Tadamasa Iguchi/PRESS

まさしくライヴ・バンドとしての魅力と表現力が存分に発揮されたステージだった。荒々しいベース、力強いドラム、絶妙にフィードバックするギター、その出音のタイトさに一発で引き込まれる。そして、その上に唯一無二の存在感を示すジェニー・べスの迫力あるヴォーカルがのる。一方、MCでの彼女は穏やかで、「ケガしました」とネックプロテクターを指差してみせる。‟Hit Me”ではジェニー・べスがステージを降りて最前列へ。そして、アラン・ヴェガへの追悼として披露されたスーサイドの‟Dream Baby Dream”のカヴァー。最後の‟FUCKERS”ではBO NINGENのカワベ・タイゲンがゲスト参加する一幕もあり、深夜のサマソニを大いに盛り上げてみせた。

8位 カシミア・キャット(8/21 東京 MOUNTAIN STAGE)

Photo: ©SUMMER SONIC All Rights Reserved

トレードマークのフーディ・スタイルで登場したカシミア・キャット、その細身の体躯もあってどこか頼りなさ気な印象を抱かせられるが、演奏が始まるやいなやその印象は覆る。エレクトロ、ヒップホップ、そして王道のポップ・ミュージックまで、そうしたジャンルが自然な生理として垣根なく繋がっているプレイ・スタイルを惜しげもなく見せてくれる。もちろん、アリアナ・グランデとの“Be My Baby”や“Adore”をはじめ、自身が手掛けてきた楽曲もプレイされるのだけど、どんな楽曲であっても彼のハイブリッドで繊細な世界観を崩すことがない。その白を基調とした映像美も含めて、トータルなコンセプトを提示してくれたステージだった。

7位 ダイナソーJr.(8/21 東京 RAINBOW STAGE)

初期の名曲である”The Lung”で幕を開けたライヴ、いつも通り肩の力が抜けているJ・マスシスだが、いきなり長尺のギターソロを弾き倒す。そして、無表情ではあるけれど、その動きや仕草のはしばしを見てると、なんとも楽しそうなのだ。序盤で早々に名曲“The Wagon”を披露しつつも、新旧の楽曲を織り交ぜたセットリストによってオーディエンスの熱気が落ちることはない。相変わらずJ・マスシスとルー・バーロウはコミュニケーションをとることもないが、熟年夫婦を見ているようでそれも微笑ましい。終盤にはザ・キュアーの“Just Like Heaven”の名カヴァーも披露され、そして、J・マスシスは最後までギター・ソロを弾き倒していた。

6位 アンダーワールド(8/20 東京 MARINE STAGE)

Photo: ©SUMMER SONIC All Rights Reserved

アレッソがマリン・ステージをダンスフロアに変え、まだ踊り狂いたいという観客の欲求が最高潮を迎えていた中、ブルゾンを羽織って登場したカール・ハイドは、全身を大きく広げてスタジアム全体を先導してみせる。最新作からの“I Exhale”でライヴは幕を開け、3曲目の“Two Months Off”で最初のピークを迎える。分かっているのに、抗えない。それがアンダーワールドのアンセムの持つ力だ。その後も“King Of Snake”や“Jumbo”とキャリアを彩ってきた名曲が続き、“Rez”ではスタジアム全体が揺れる。そして、“Cowgirl”に続いての“Born Slippy (Nuxx)”。日本では様々な会場でライヴを行ってきた彼らだが、その楽曲はスタジアムでも美しい光景を生み出していた。

5位 トゥー・ドア・シネマ・クラブ(8/21 東京 MARINE STAGE)

Photo: ©SUMMER SONIC All Rights Reserved

一時は音楽から足を洗っていたフロントマンのアレックス・トリンブル、確かに髪も薄くなったし、ちょっと恰幅もよくなっている。でも、そんなものは冒頭の”Cigarettes In The Theatre”、”Undercover Martyn”で吹き飛んだ。まったく色褪せることのないトゥー・ドア・シネマ・クラブの珠玉の名曲たち。大胆なカッティングとファルセットのコーラスが80’s風な新曲“Bad Decisions”を挟み、“I Can Talk”や“Eat That up, lts Good For You”といった楽曲が披露されると、この時間が終わってしまうのが寂しくなってしまう。最後はお決まりの”What You Know”で大合唱。最も暑い時間帯のステージだったにもかかわらず、スタジアムには多くの人が詰めかけていたのも印象的だった。

4位 ザ・チェインスモーカーズ(8/20 東京 BEACH STAGE)

Photo: ©SUMMER SONIC All Rights Reserved

ジャスティン・ビーバーもかければ、レッチリの“Under The Bridge”なんてものもかける。その意味ではベタだ。しかし、アメリカのメインストリームがレイヴ的なるものに出会ったのがEDMだとすれば、チェインスモーカーズはなかでも洗練されたステージを見せてくれた。大ヒット曲“Don’t Let Me Down”をほのめかすイントロから“Until You Were Gone”に突入し、スモールプールズの“Dreaming”のリミックス、“New York City”、“Roses”と自身の手掛けてきた楽曲で、何度もピークを迎えていく。そして、もちろん“Don’t Let Me Down”と“Closer”で会場は大盛り上がりに。スモークに紙テープに炎と演出面も充実していたが、なにより彼らの楽曲がそのアーティスト性を物語っていた。

3位 ザ・1975(8/21 東京 SONIC STAGE)

Photo: ©SUMMER SONIC All Rights Reserved

ライヴの間、ずっとフロントマンのマット・ヒーリーの髪は送風機からの風で揺れていた。それが今のザ・1975を象徴していた。そこには新たな完璧なロックスター像があったのだ。新作からの“Love Me”で幕を開けたステージはよりプロダクションが緻密になっていて、それが新作のピンクのカラーを打ち出したステージ・ヴィジュアルと見事にマッチする。そして、それが彼らのポップネスを際立たせる。どこを切ってもヒット・ナンバーが途切れないセットリストだったが、なかでも圧巻は終盤の“Chocolate”、“The Sound”、“Sex”の3連打。それでも多くの観客がいたが、レディオヘッドの裏だったことが悔やまれてならないステージだった。

2位 ムー(8/21 東京 MOUNTAIN STAGE)

Photo: ©SUMMER SONIC All Rights Reserved

何のギミックもないのに圧倒的な存在感を放っていたライヴだった。そして、今後のポップ・ミュージックを担っていく可能性を強く感じさせるステージだった。ドラム、ベース、キーボードを従えた4人編成だが、ステージを隅まで練り歩いて、空間を掌握してみせるのはムーその人である。振り付けのあるダンスを踊るわけでもない。しかし、気の向くままに踊る彼女のパフォーマンスからはその高精度の楽曲が肉体化されていることが伝わってくる。特に最後に畳み掛けるように演奏された“Final Song”、“Cold Water”、“Lean On”というアンセム群の威力たるやすさまじく、マウンテン・ステージを埋めた多くの観客はその才能の大きさを感じ取ったはずだ。

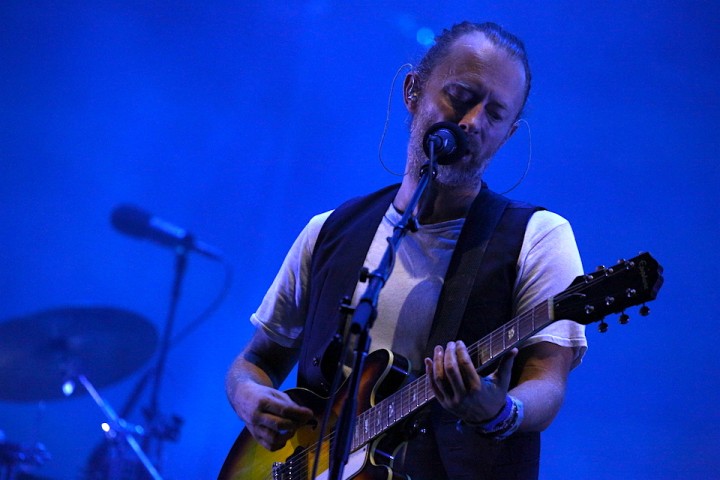

1位 レディオヘッド(8/21 東京 MARINE STAGE)

Photo: ©SUMMER SONIC All Rights Reserved

この日、13年ぶりに彼らは日本で“Creep”を演奏した。ただ、それだけのライヴではなかった。スタジアムと思えないクオリティの音響は、冒頭の“Burn The Witch”でこそ少し揺れた部分もあったものの、続く“Daydreaming”ではその美しさに溜息が漏れる。そして、何より今回のライヴで伝わってきたのは、レディオヘッドが今なお前進を続けているということだ。“The National Anthem”や“Idioteque”といった楽曲がさらに強度を上げ、“Everything In Its Right Place”がもはや懐メロのようにさえ聴こえてしまうという地平に彼らはいた。過去の楽曲へのシニカルな姿勢ももうなかった。“No Surprises”や“Let Down”を2016年のレディオヘッドとして彼らは演奏していた。大きな円がようやく閉じたような、そんな感慨を覚えるライヴだった。

Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.